5月20日,傲农生物正式撤销退市风险警示及其他风险警示,历时一年,终于在重整之后实现“摘星脱帽”,股票简称由“*ST傲农”变更为“傲农生物”。此前不久,还有不少股民在投资网站留言称,希望傲农生物早日“摘星脱帽”,如今心愿得遂。

2025年第一季度财报显示,傲农生物通过重整实现扭亏为盈。不久前,傲农董事会选举原实控人吴有林为副董事长,集团董事长之位拱手给董事苏明城,后者正是傲农集团重整中选投资人的联合体成员——泉州发展集团有限公司党委委员、副总经理。

另一边,同样经历了重整的农牧巨头正邦科技,也在重整之后迎来了显著的变化。一季度财报显示,公司营收同比增长108.22%,净利润暴增449.58%,扭亏为盈,但与此同时,投资现金流骤降2069.45%。有业内人士称,接盘者双胞胎集团进一步注入资产后,情况仍将有变。

此间起而彼间伏。经历了营收千亿到负债千亿的雨润集团,发家业务食品工业继续延续了营收下滑趋势。雨润食品2024年年报显示,公司通过业务调整和成本控制实现亏损收窄,但收入继续下滑,2024年实现收益9.92亿港元,较2023年下降29.67%。

一度为“养猪第一股”、但逐渐退出农牧企业核心竞争圈的雏鹰农牧,在近日再传负面信息,向失败终局再迈一步。

雏鹰农牧的持续督导券商东吴证券日前发布公告,指出雏鹰农牧无法按期披露 2024 年年度报告,2021年年度报告及后续定期报告也未披露。雏鹰农牧长期信息披露违法违规行为的惯性再次发作,财务与管理混乱问题,再次显现在公众眼前。

自非洲猪瘟和环保政策影响带来行业寒冬,到2024年生猪养殖整体扭亏为盈,近些年来,农牧企业持续面对变数与挑战,其中生猪养殖和加工业务板块的变化最为引人瞩目。作为全球最大猪肉生产国和消费国,国内猪业成为地方首富、富豪高产行业,但疫病、价格波动等因素也带来了行业的高风险,造就一个个行业巨头从云端陨落的景象。

从巨头变巨亏,这些企业做错了什么?身陷泥潭之后,企业如何能够自救?自救至今是否顺利?

国内猪业成为地方首富、富豪高产行业,但行业的高风险,也造就了一个个行业巨头从云端陨落的景象。(图源:东源县融媒)

债台高筑、元气大伤,重生之路多艰

过去几年间,雏鹰农牧、傲农生物、雨润集团、正邦科技4家农牧巨头,都经历了严重的经营危机,负面事件频出。

“养猪第一股”雏鹰农牧连续20个交易日的每日收盘价均低于股票面值(1元),被深圳证券交易所终止上市;曾经的猪企新贵傲农生物,实控人吴有林股份被司法冻结和标记,公司股票交易被实施“退市风险警示”;“猪肉大王”、曾经国内最大的肉制品加工企业、雨润集团,实控人江苏前首富祝义财被监视居住近4年;由于赌输“猪周期”,曾经的江西首富林印孙旗下的正邦科技开启破产重整……

债台高筑的四个农牧巨头中,江苏前首富祝义财的雨润集团的债务规模最为巨大,达千亿级别。直至今日,雨润也尚未从战略失误和管理危机的阴霾中走出。

作为雨润集团“发家手艺”的食品企业——雨润食品的经营颓势至今仍未实现逆转。4月28日,雨润食品披露2024年度报告。报告显示,雨润食品通过业务调整和成本控制实现亏损收窄,但收入依然延续下滑趋势,2024年收益仅为2020年的6.5%,收入下滑和流动性风险仍是主要挑战。

报告期内,公司实现营业总收入10.88亿港元,同比下降16.66%。收益为9.92亿港元,同比下降29.7%,主要由于冷鲜肉业务收益大幅减少(同比下降42.6%)及部分业务终止:公司产能收缩,关闭低效厂房后,屠宰量较上年同期减少约100万头至235万头,由于若干深加工厂房租赁期满,相关业务终止,深加工制品业务年产能减少3.6万吨至2万吨。

此外,经营活动产生的现金流量净额为-2278.8万港元,较上年同期减少4323.3万港元。流动负债净值为8.72亿元港元,长期借款较上期末增加234.51%,逾期银行借款2.51亿元港元。

作为雨润集团“发家手艺”的食品企业——雨润食品的经营颓势至今仍未实现逆转。(图源:雨润集团官网)

作为雨润地产中率先上市的“当家花旦”中央商场,也未能抚平雨润食品的业绩下滑带来的影响。在房地产市场整体下行、线下零售承压的背景下,营收净利双降,多项指标现风险。其4月25日发布的的年报显示,2024年公司全年实现营业收入22.98亿元,同比下降6.2%,归母净利润亏损1.48亿元。

雨润集团的财富故事,不可谓不充满戏剧性。

2015年,由于创始人祝义财被“执行指定居所监视居住”的强制措施,雨润集团接连遭受金融债务违约、诉讼仲裁、资产查封冻结等打击,企业发展陷入困境。4年后祝义财重获自由时,这家几千亿的地方巨头已经发生了翻天覆地的变化。2021年4月29日,经管理人申请,南京中院裁定对南京雨润等44家公司,以及雨润控股等78家公司进行实质合并重整,彼时,这122家企业总负债1083.5亿元。

虽说农牧行业普遍存在周期性波动和重资产特征,但雨润的债务问题已经远超行业常规水平,要从高筑的债台上走下并非易事。

同样也曾一度陷入经营危机的正邦科技,恢复元气的速度更快,可谓“涅槃重生”。

正邦集团(图源:正邦集团官网)

与祝义财一样,“前首富”标签加身的林印孙执掌的正邦科技,资产负债率一度高达162.61%,成为当时资产负债率最高的上市猪企。经历2021年巨亏、2022年资金链断裂后,正邦科技最终赶在2023年年底完成重整,资产负债结构得到明显改善。2024年6月,因2023年经审计净资产由负变正,脱离退市风险警示,股票简称由“*ST正邦”变回“正邦科技”。

4月24日晚间,正邦科技发布2024年年报和2025年一季报,从两份财报来看,重整执行对正邦科技的整体生产经营带来的积极效应十分显著。

2024年,公司实现营业总收入88.70亿元,同比上升26.86%;归属于上市公司股东的净利润2.16亿元;扣非净利润为亏损3.33亿元,较上年同期亏损48.83亿元大幅减亏93.19%。2025年第一季度,公司业绩显著回升,实现营收30.02亿元,同比增长108.22%;归母净利润为1.71亿元,同比大幅上升449.58%;净利润1.71亿元,同比扭亏为盈;扣非净利润2637.02万元,同比亦扭亏为盈。

但与此同时,正邦科技的现金流和财务费用状况仍存在潜在问题——近3年的经营性现金流均值与流动负债的比例为-62.3%,显示其存在现金流压力;近3年经营活动产生的现金流净额均为负数,意味着公司在日常运营中可能面临资金紧张的问题。

集体错判、激进扩张,野心家的成与败

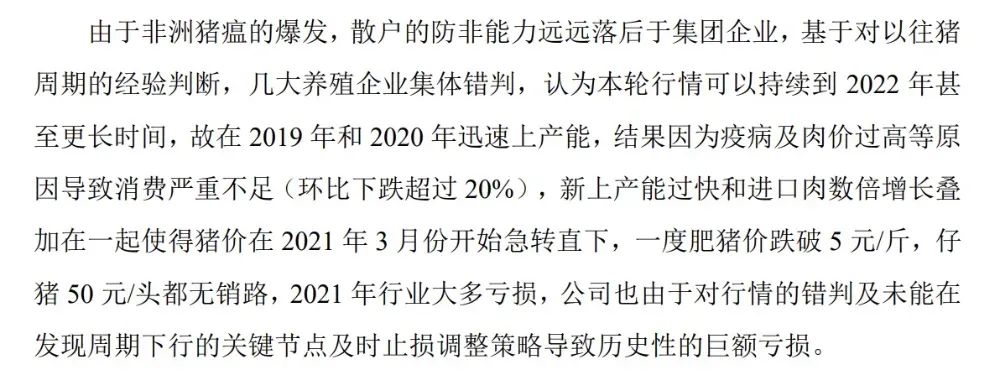

正邦科技在对深交所的问询函的回复中,点出了几大巨头面临困境的共同原因:在2019年非洲猪瘟发生后,基于对以往猪周期的经验判断,几大养殖企业集体错判,认为本轮行情可以持续到 2022 年甚至更长时间,故在 2019 年和 2020 年迅速上产能,结果经济环境和肉价过高导致消费严重不足(环比下跌超过 20%),猪价在 2021 年 3 月份开始急转直下,2021 年行业大多亏损,正邦科技也迎来历史性的巨额亏损。

江西正邦科技股份有限公司关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告(部分)。(来源:上海东方财富证券投资咨询有限公司)

在几家农牧巨头的下坡路上,都可见激进扩张的动作。

6年前,作为“养猪第一股”的*ST雏鹰,由于连续20个交易日的每日收盘价均低于股票面值(1元),被深圳证券交易所决定公司股票终止上市。2018年以来,雏鹰农牧先后经历了财务丑闻、猪瘟、“以肉偿债”、资金不足致猪饿死等危机。

雏鹰农牧的大踏步扩张收购,为其陷入困境买下了隐患。自2012年至2019年8月,雏鹰农牧共进行16起并购事件,涉及行业有多元金融服务、区域银行、调查和咨询服务、经销商和特殊金融服务等,共计65.8亿元。

在2018年的年报中,雏鹰农牧指出,公司前几年投资规模较大负债率高,过高的负债率加上行业不景气金融去杠杆等因素致使公司资金链出现问题,导致公司存在借款本金及利息无法支付等情况。公司多处资产已经被债权人申请保全,公司融资能力有限,存在偿债风险。

雨润集团在早期就大举扩张收购,执掌人祝义财更是有“国企专业户”之称。2002至2003年,祝义财一年里就收购了多达20家国有企业,同年跻身福布斯中国富豪榜第27位。

雨润集团执掌人祝义财有“国企专业户”之称。(图源:雨润集团官网)

这一扩张冲动在数年后再次显现。2010年,雨润食品宣布在全国布局“三三三”战略:即在全国30个省会城市建设雨润农副产品全球采购中心、在300个地级市建设雨润农副产品物流配送中心、在3000个县域建设雨润农副产品种养生产基地。

为践行这一目标,雨润食品在2011年曾斥资48亿港元(约合40.05亿元人民币),建厂房、投厂房、买设备。这笔投资直接造成公司现金及现金等价物净值转负。2011年现金净额为-11.09亿元,而2010年还高达33.45亿元。

正邦科技的激进扩张也导致了其资金紧张问题。

随着规模化养殖成为生猪养殖未来的趋势,养殖公司纷纷跑马圈地以求在竞争中搏得好位置,作为行业领先者之一的正邦科技不甘人后,在2020年采取“抢母猪、抢仔猪、抢养殖指标、抢人才”的快速扩张战略,使得公司出栏规模跃居行业第二。

高负债扩张是本轮养殖公司的共有特点之一,但正邦科技在激进负债扩张的时候,撞上猪价低谷期,两头踏空后,陷入资金紧张局面。

2021年,我国生猪的出栏价从年初最高的36.34元/公斤,下跌到最低10.78元/公斤,跌幅接近70%。一边是债台高筑,另一边是日常生猪销售回笼的资金大打折扣,正邦科技在2021年188.2亿元,2022年第一季度再亏损24.33亿元,合计亏损212亿元。

傲农生物的激进拓展生猪版图,一度让其成为“养殖黑马”,跻身养猪上市公司前五。伴随国内生猪产能快速恢复甚至过剩,猪价后续走跌,傲农生物连年亏损,财务状况恶化,2023年资产负债率达到103.69%,进入资不抵债的境地。2024年5月,傲农生物被上交所实施退市风险警示及其他风险警示,直至近日才“摘星脱帽”。

产能大减、企业易手,恢复需徐徐图之

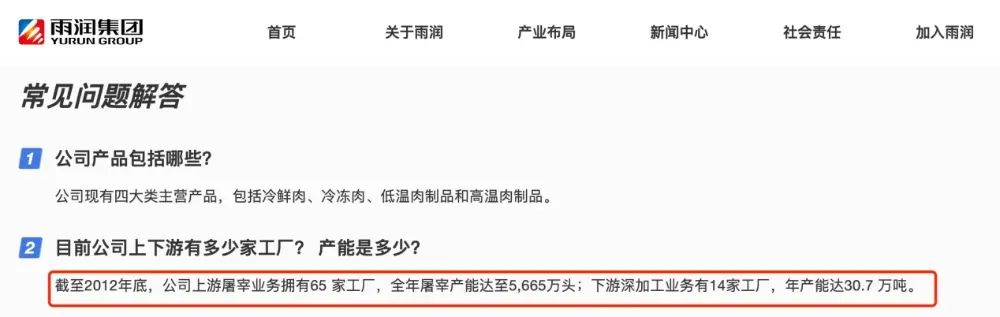

如今在雨润集团的官网上,对于公司产能的解答中,采用的是仍旧是2012年的数据——全年屠宰产能达至5665万头,年产能达30.7万吨。然而,事实上,现实情况已经发生了巨大的变化。据2024年财报信息,其2024年的屠宰量为100万头至235万头,深加工肉制品产能为2万吨至3.6万吨,产能严重缩水。

如今在雨润集团的官网上,对于公司产能的解答中,采用的是仍旧是2012年的数据。(图源:雨润集团官网)

经营危机来临之际,正邦科技和傲农生物也选择了缩减产能。作为企业核心业务,正邦科技的生猪养殖出栏量从2022年的约为845万头缩减至2023年的547.85万头后,继续在2024年减至414.66万头,产能缩减过半。2023年12月末,傲农生物生猪存栏109.73万头,较2022年12月末减少 54.93%。

与此同时,业务模式的调整也成为减轻资金负担的举措之一,“公司+农户”的轻资产模式更受这些企业的青睐。

2024年6月,正邦科技在对深圳证券交易所年报问询函回复中提出,计划将充分利用双胞胎集团为公司提供“公司+农户”的市场开发渠道,协助公司选择优质养户合作,快速投苗,加快恢复公司生猪出栏规模。2023年,“公司+农户”模式商品猪销量占比63.54%。

陷入资不抵债困境、元气大伤的傲农生物,也提出将吸取前期养猪业务扩张过快的教训,由“自繁自养”重资产模式向重资产与“公司+农户”轻资产模式相结合转变,“公司+农户”模式未来占比将达到80%。

“自繁自养”抗风险能力高、生物防控、生产效率提升等方面效果更佳,更有利于进行集约化、工业化的养殖,最大化产量的同时最小化成本,畜牧企业讲究成本控制,这一显而易见的优势,要舍弃并非易事。“自繁自养”前期建设需要投入高成本,这些企业难以继续承受,只能转向“公司+农户”模式,属不得已而为之。

业务模式的调整,成为一些企业减轻资金负担的举措之一。(图源:东源县融媒)

陷入经营危机后,雏鹰农牧黯然退市,其余3家企业则先后进入了重整程序,重觅生机。

正邦科技由主营业务由高度重合、且同为江西企业的民营企业双胞胎集团入局接手。傲农生物在寻求易主北大农失败后,确认由省内国有企业泉发外贸联合体为傲农集团重整中选投资人。华融资产成为雨润集团重整战略投资人,通过业务重组,“雨润系”将最核心的“大食品”业务板块整体装入雨润精选证券化平台。

正邦科技重整带来的正向影响显著,重整执行完毕后,资产负债率明显下降。从2023年初的143.38%下降至 2023年末的53.97%,2024年三季度资产负债率继续降至47.05%。

雨润集团的重整,虽有利于全体债权人避免“硬着陆”而造成600亿元巨额损失,也保住了3万名员工和产业链上下游共10多万人就业,但其仍未摆脱财务风险。雨润食品营收连续几年持续下滑,2023年资产负债率高达168.12%。流动及非流动银行借款分别为4.46亿港元、2202.90万港元,但现金及现金等价物仅3929.80港元,并不足以覆盖借款,还有4.37亿港元的银行借款连同应付利息2.63亿港元已逾期。

对于傲农生物的重整带来的效益,分析师冯永辉曾在接受媒体时表示,与接手正邦科技的双胞胎集团不同,泉州发展集团没有生猪资产,故而傲农生物的生猪复产速度尚不好判断。同时,留给其恢复的空间也与届时市场蛋糕大小有关,需视其重整步伐和能否彻底摆脱困境等因素而定。

对于雨润集团与傲农生物而言,劫后余生的漫漫长路,仍需徐徐图之。

最新发布