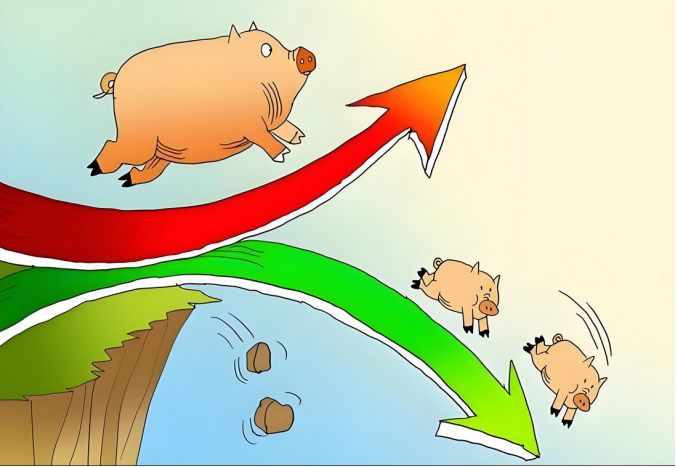

6月以来,全国猪价震荡上升,但仔猪行情却一蹶不振。仔猪反映出后市的预期,那么现在全国的猪究竟有多少?后市猪价真的要一蹶不振吗?

近期,农业农村部官网公布了1-5月的屠宰数据,2025年全国已累计屠宰生猪15349万头,同比增幅达12.8%,远超市场预期。并且更值得警惕的是,下半年的屠宰量或许将继续攀升......

农业农村部公布:生猪屠宰量罕见大涨20%

据农业农村部最新数据显示,2025年5月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量达3216万头,同比激增20.6%,且已连续三个月环比增长超20%。

这一现象背后,是产能释放的“堰塞湖效应”——

2024年能繁母猪存栏量持续高于3900万头的正常保有量,叠加生产效率提升(MSY达19.1),有机构预测这将推动2025年生猪出栏量同比增长5%以上。

尤其值得关注的是,2024年四季度二次育肥行为导致大猪存栏积压,5月养殖端集中释放前期压栏的大体重猪源(150kg以上出栏占比同比提升0.1个百分点),形成阶段性出栏高峰。

并且,不仅是当下生猪屠宰量高涨,截至5月末全国能繁母猪存栏量也仍高达4042万头!虽较去年末减少38万头,但仍超出绿色合理区域上限5%。这种“高存栏+高屠宰”的情况,导致行业对后市信心不足。

因此,仔猪市场首先在供应压力下行情雪崩——2025年二季度,7公斤仔猪价格从600元/头暴跌至400元/头,短期跌幅近40%,较去年同期降幅也达到了39.52%。这一“过山车”行情的本质,正是养殖端对后市预期的崩塌。

实际上,早在今年一季度的时候,笔者就曾多次预警仔猪价格太高,容易导致后市亏损。但当时行业内普遍看好下半年猪价,导致仔猪冲到高位。但随着屠宰量持续攀升,市场发现产能去化远不及预期,补栏热情迅速降温。这也导致小型养殖户陷入两难,前期高价购买仔猪,如果此时出售则已陷入亏损;但若继续饲养,饲料成本与跌价风险恐进一步侵蚀利润。

猪价高位承压,官方重点调控

尽管农业农村部通过预警引导提前释放产能,使得1-5月生猪养殖实现头均盈利123元,但市场已显疲态——5月全国规模养殖生猪净利润降低到49元/头,散养生猪净利润降到21元/头。

更深层的危机在于,母猪产能释放的“滞后效应”正在显现:2024年6月以来新生仔猪数量持续增长,叠加行业生产力的大幅提升,理论上2025年下半年生猪供应量将同比大幅增长。

面对产能过剩的困局,农业农村部已启动“双线调控”:一方面通过加密预警引导养殖户顺时出栏,另一方面对头部企业开展“窗口指导”,遏制逆周期扩张。但政策效果受制于市场惯性——能繁母猪存栏量虽即将从高位回调,但4042万头的绝对量仍意味着未来6-8个月生猪供应将维持高位。

更严峻的是,部分企业仍逆势扩产,温氏股份计划2025年出栏生猪3300-3500万头,正邦科技更是计划突破700万头,较2024年增长近70%。这种“逆周期增长”的扩张行为,可能导致行业陷入更漫长的低价周期。

所以说,2025年的行业正站在转折点上,机构预测若产能去化不及预期,2025年下半年猪价最低可下探至14元/公斤以下,自繁自养头均利润将缩水至30元以下,外购仔猪养殖将大面积亏损。

在这场生死博弈中,企业的生存法则已从“规模扩张”转向“成本控制”,牧原、温氏、新希望等纷纷建立更低的降本目标。对于中小养殖户而言,适时淘汰低产母猪、优化存栏结构,或许是度过寒冬的关键。而行业整体的复苏,仍需等待产能去化的实质性推进——只有当能繁母猪存栏量回归3900万头的绿色区间,市场才能重归供需平衡。

总的来说,当屠宰量的激增遇上母猪存栏的高位,生猪产业正经历着一场漫长的淘汰赛。这两年猪价危机的本质,是规模化进程中“冲动扩张”与“市场规律”的碰撞。对于从业者而言,盲目追涨杀跌只会加剧风险,逆周期、逆主流思考可能反而会收获惊喜,当然,最核心的能力仍是以技术创新降本、以理性判断避险,才能在周期波动中长存稳盈。

最新发布