【导语】4月16日,农业部关于《非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作方案》发布,在系统总结2019年以来中南区开展非洲猪瘟等重大动物一并分区防控试点工作经验的基础上,决定自2021年5月1日起在全国范围开展非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作,至此全国大区基本划分完毕。部分产销区的分离对于市场有何影响,对于猪价是否新增一剂强心针,本文将做简要探讨。

政策解读

(一)全国防控划分为5个大区

北部区:包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等8省(自治区、直辖市)。

东部区:包括上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南等6省(直辖市)。

中南区:包括福建、江西、湖南、广东、广西、海南等6省(自治区)。

西南区:包括湖北、重庆、四川、贵州、云南、西藏等6省(自治区、直辖市)。

西北区:包括陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等5省(自治区)和新疆生产建设兵团。

(北部、东部、西南和西北4个大区第一轮牵头省份由各大区生猪主产省承担,分别是辽宁、山东、四川和陕西省,轮值一年)

(二)核心职责

1.加强生猪调运监管:生猪调运只限在区内进行,跨区必须“点对点”调运,推进由“运猪”向“运肉”转变。

短期影响:政策实行初期,“点对点”手续的延迟办理,或在短短几日内影响生猪的跨省调运。但当前全国各区域价差偏小,生猪调运半径有限,五一期间屠企短暂提量,或提升140公斤以内薄膘猪需求,对北部、东部猪价短时利空,西南短时利好,但影响时效偏短,影响有限。

长期影响:同时也可以极大限度地减少非洲猪瘟随活猪运猪车辆传播的传染几率,有利于提升大区内产区产能的恢复速度。

2.优化屠宰布局和产业转型:提升生猪主产区屠宰加工能力,促进生猪就近屠宰,规范生猪运输工具,加快冷鲜制品的流通和配送体系,加速由“运猪”向“运肉”转变。

长期影响:大区联防能有效推进区域内冷鲜肉的接受度,促进生猪就地就近屠宰,也有利于推进养殖龙头在生猪主产区加速建立配套的屠宰设备。

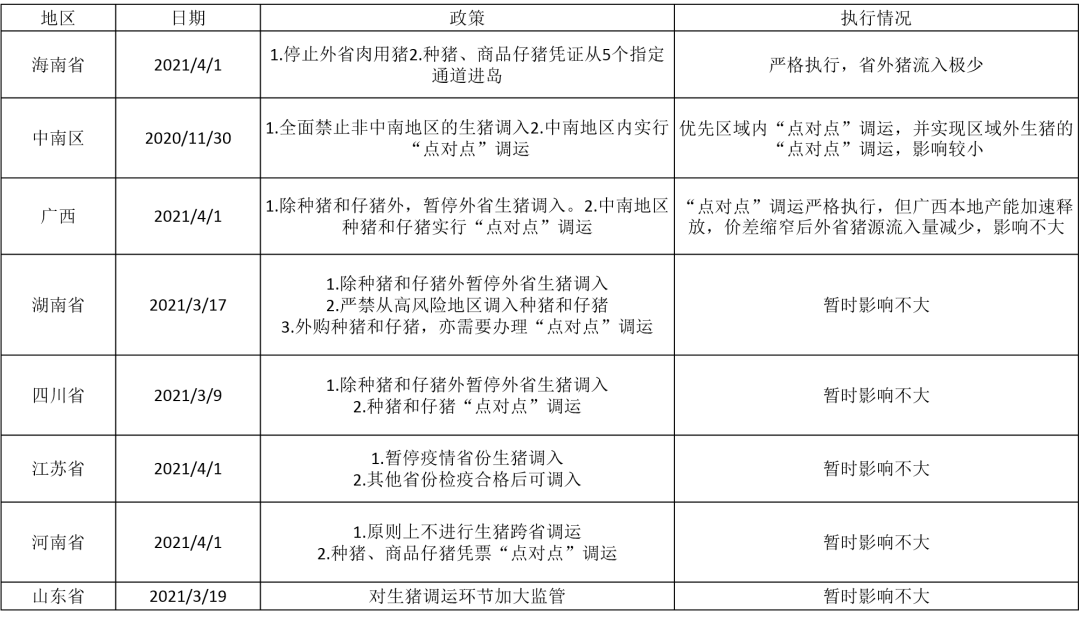

近期生猪调运政策汇总表

2.政策后续影响

(1)疫情防控(长期):中南大区文件实行至今已一年有余,目前情况来看,大区联防降低生猪流通半径,有利于产区产能恢复。而在产区产能恢复后,地区间价差减小,跨省调运利润下滑,病毒随车辆传播趋势减弱,方便全国范围内先产区后销区的生猪产能恢复。

(2)产区屠宰产能恢复(长期):考虑当前猪价暂不具备分割入库能够大量盈利的前提,养殖龙头配套屠宰厂仍按照原计划日程表上线。且屠宰厂上线后若难以实现满负荷生产,则机器折损、人员配置等费用即刻产生。但在节日、节气等短时利好影响时,产区需求的大幅度增加,或带动产区宰厂开工率的提升。

(3)五一前后行情影响(短期):五一期间,补偿性返乡增加,人员流动性增加,对销区需求或有短时利好,宰厂对适重薄膘猪收购需求或增量。但猪价在成本线附近浮动,养殖方持续压栏增重导致肥猪仍难以完全消化,月底大猪的集中出栏对于市场行情上涨仍是较大的利空因素。跨区文件的执行对于中南大区外的市场影响或仅具备短时支撑,时效有限。

近期国内屠宰厂或在迎接五一备货的前期,对标猪暂缓压价,对肥猪加大扣罚,等级价差或持续拉大。

最新发布