哺乳仔猪梭菌性腹泻是由Clostridium perfringens(梭菌)引起的常见疾病,尤其在新生猪仔中危害严重。该病可导致高死亡率和经济损失,防控需综合策略。

本文基于研究和实践,详细探讨其病因、临床表现和防控措施,为养猪从业者提供科学指导。

01 病原、临床与流行特点

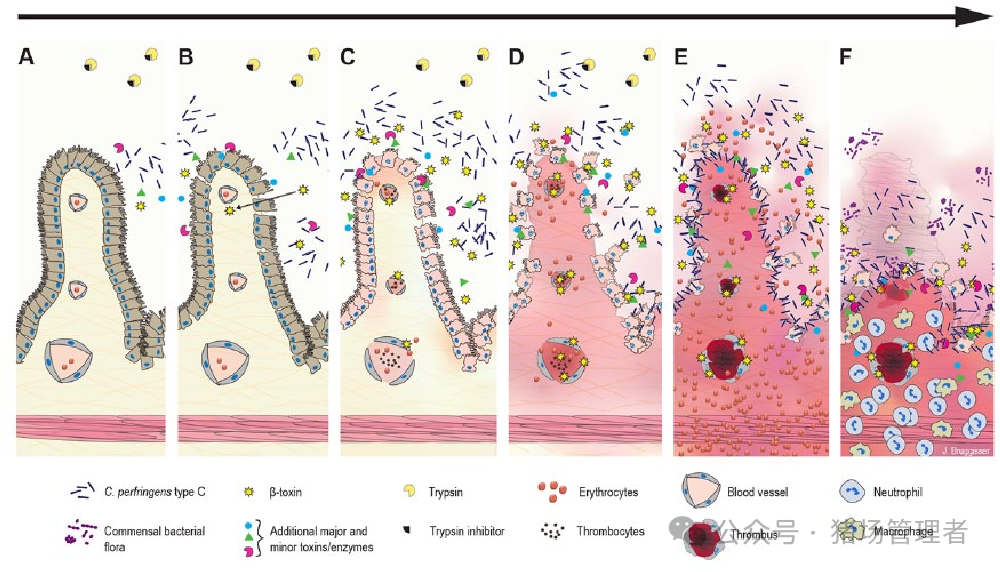

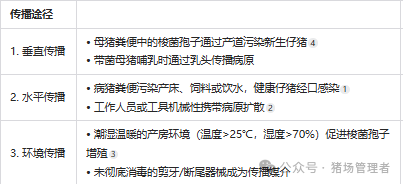

梭菌性腹泻主要由产气荚膜梭菌(Clostridium perfringens)引起,尤其是C型菌株对哺乳仔猪危害最大。该病多发生于1周龄内新生仔猪,发病急、病程短,死亡率可高达50%以上。病原通过粪口途径传播,在温暖潮湿环境中存活能力强,易在卫生条件差的猪场暴发。

类型C:主要产生β毒素,引起坏死性肠炎,常见于1-7天龄猪仔,死亡率高。

类型A:主要产生α毒素和β2毒素,与腹泻相关,病程较长,影响生长。

毒素破坏肠道黏膜,导致炎症、坏死和水分丢失,表现为腹泻和脱水。

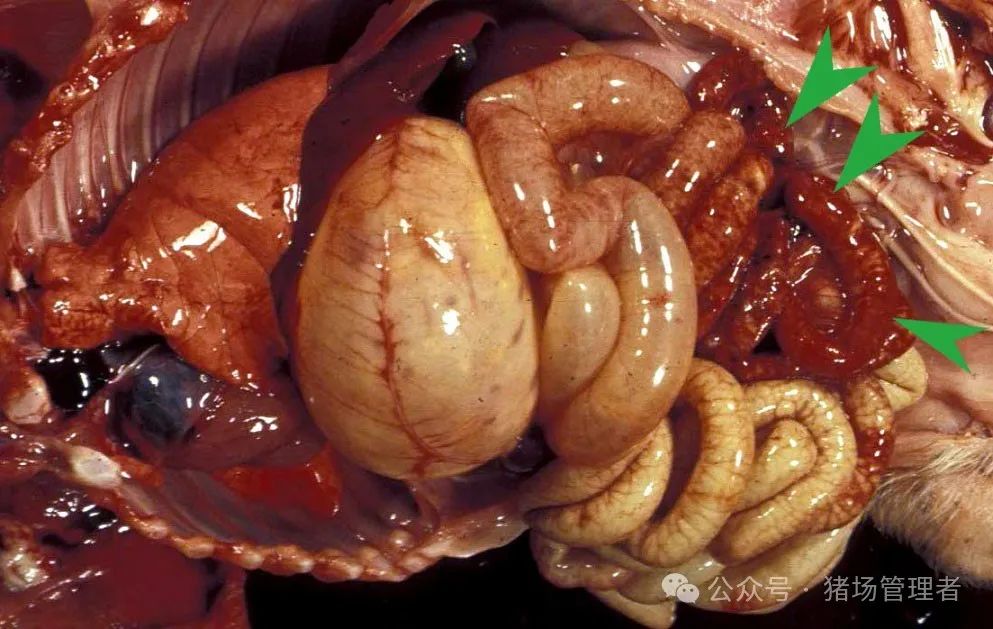

产气荚膜梭菌 猪 C 型亚急性肠炎,特征为空肠节段性坏死和出血(由绿色箭头表示)

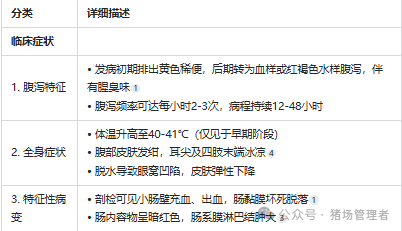

一、哺乳仔猪梭菌性腹泻临床症状与传播途径对照表

二、临床症状发展规律和诊断:

潜伏期通常为6-12小时,发病后24小时内死亡率可达80%

耐过仔猪多因继发感染其他病原(如轮状病毒)而死亡

类型C:急性起病,可能无前兆,迅速发展为重度腹泻、血便、脱水和休克,24-48小时内死亡。

类型A:表现为水样或黏液状腹泻,病程较长,死亡率较低,但可导致生长迟缓。

02 综合防控策略

一、免疫预防:母源抗体的核心作用

母猪疫苗接种:妊娠后期(建议产前4-6周)为母猪接种梭菌多价疫苗,通过初乳将母源抗体传递给仔猪,建立被动免疫屏障。

商业化疫苗(如C型产气荚膜梭菌类毒素疫苗)可显著降低仔猪感染风险。

免疫程序优化:首免后间隔3周加强免疫,确保抗体水平稳定。建议结合猪场既往发病史调整免疫时间,例如高发场可在妊娠中期增加一次免疫。

二、产房管理与环境控制

分娩环境消毒:产前彻底清洗产床,使用过硫酸氢钾或戊二醛类消毒剂,杀灭环境中的梭菌孢子。

温湿度调控:保持产房温度在28-32℃(仔猪活动区局部35℃),湿度低于70%,避免低温应激诱发腹泻。

脐带与剪牙处理:严格消毒器械,防止伤口感染成为病原入侵门户。

三、哺乳期精细化操作

初乳管理:确保仔猪出生后6小时内摄入足量初乳(至少200ml),增强被动免疫力。

奶水质量监控:定期检测母猪乳汁中抗体水平,对低抗体母猪的仔猪补充口服免疫增强剂。

交叉感染阻断:发病猪舍立即隔离,严禁人员、工具跨区流动。

四、药物干预与治疗

抗生素选择:发病初期使用泰乐菌素(10mg/kg体重)或林可霉素(5mg/kg体重)口服,抑制梭菌增殖。

补液支持:对脱水仔猪补充葡萄糖电解质溶液(配方:葡萄糖20g+氯化钠3.5g+碳酸氢钠2.5g+水1L),每小时灌服5-10ml。

益生菌辅助:治疗后期添加枯草芽孢杆菌(1×10^9 CFU/头/天),修复肠道菌群平衡。

五、生物安全体系构建

全进全出制:产房严格执行批次化管理,空栏期不少于7天,期间进行火焰消毒。

粪污处理:采用快速发酵技术处理粪便,杀灭病原体后再还田利用。

鼠虫防控:定期灭鼠并安装防鸟网,阻断机械传播途径。

03 总结

哺乳仔猪梭菌性腹泻的防控需以免疫预防为核心,结合环境管理、生物安全与精准治疗形成立体防线。猪场应定期检测抗体水平,并根据本场流行病学特点制定个性化方案。