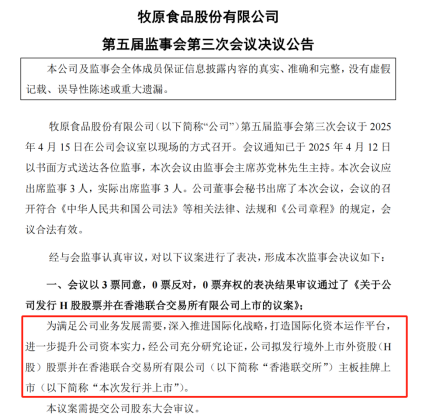

近期,牧原股份发布公告称拟发行H股并在香港联交所主板上市,这一资本动作标志着中国养猪巨头正式迈出国际化战略的关键一步。此前,牧原已与BAF越南农业股份公司达成合作,并于2025年3月在越南设立全资子公司,为其海外布局奠定基础。

牧原股份发布公告称拟发行H股并在香港联交所主板上市

牧原的国际化步伐并非个例,而是中国农牧企业“出海潮”的缩影。从1999年新希望在越南建立首家海外饲料厂,到如今动保、养殖、饲料全产业链出海,中国农牧企业正将国内积累的技术、管理和成本优势转化为国际竞争力,在全球市场寻求新增长点。随着全球农牧产业格局的深度调整,中国企业的这一轮出海浪潮,或将重塑世界农牧业的竞争版图。

从越南破冰,农牧企业出海二十载

1999年,在越南胡志明市,新希望创始人刘永好出席了公司首家海外饲料企业的开业仪式。这个看似“普通”的商业活动,标志着中国农牧企业国际化进程的重要一步。当时或许鲜有人意识到,这次开业不仅开启了新希望的海外发展之路,更成为中国农牧行业走向国际市场的开端。

作为这场出海浪潮的先行者,新希望的海外拓荒故事尤为精彩。早在1996年,新希望就开始对越南市场进行“拉网式”调研,从经济形势到法律体系,从资源禀赋到市场需求,事无巨细地做了全面考察。三年精心筹备后,1999年胡志明市新希望饲料公司的成立,不仅开创了中国饲料企业国际化的先河,更在随后的二十多年里结出丰硕成果。如今,新希望在越南已建立起包含9家饲料公司、3家养殖公司和1家种禽公司的完整产业体系,饲料总产量稳居越南市场前五。而其海外版图更扩展至15个国家和地区,形成了以东南亚、南亚、非洲为核心的全球化布局。

1999年,新希望集团在越南投资兴建第一家饲料公司,首次走出国门,自此开始了国际化旅程。

“禾丰要想成为最优秀的饲料生产企业,就不能局限于国内市场,而是必须走出国门,参与国际竞争,也一直在等待和寻觅着这样的机会。”禾丰食品股份有限公司董事长金卫东曾在公开采访中这样强调。2004年,禾丰与尼泊尔VOITH公司合资成立尼泊尔禾丰,迈出了国际化战略的关键一步。面对饲料产品运输半径的天然限制,禾丰创新性地采取“海外建厂+本地化生产”的发展模式。2006年,通过与荷兰皇家德赫斯公司建立战略联盟,禾丰成功引进国际先进技术和管理经验,为全球化发展注入了强劲动力。

禾丰食品股份有限公司

2011年,海大集团开启国际化征程,正式进军越南市场。不同于传统的单一产品出口模式,海大集团创新性地复制了国内“饲料+种苗+动保”的黄金三角模式,在当地建立完整产业链的同时,配套专业技术服务,形成了独特的竞争优势。2024年,其海外饲料销量达236万吨,同比增长40%,展现出强劲的国际竞争力。

近日,海大集团旗下湄公海龙有限责任公司开业典礼在越南永隆省湄公河畔举行,进一步深化海大与越南及周边地区的合作。图片来源于海大集团官网

农牧巨头出海热潮的背后,是国内市场竞争格局的深刻变革。随着中国生猪、家禽养殖规模趋于饱和,饲料行业已步入产能严重过剩阶段。一个令人瞩目的数据是:全球产量前十的饲料企业中,中国企业不仅占据半壁江山,更包揽前三甲席位。如此白热化的竞争态势,使得行业利润空间不断被压缩,出海拓展自然成为企业突破发展瓶颈的战略选择。

同样的故事也在动保行业上演。产品同质化严重、产能过剩导致的低价竞争,正推动着行业格局的重塑。海大集团的成功出海实践,标志着中国农牧企业出海进入全产业链布局的新阶段。而2024年则成为中国动保企业出海的爆发之年,疫苗行业TOP20企业中已有15家开展海外业务,创下历史新高。其中瑞普生物的表现尤为突出,年报显示,该公司在印尼、斯里兰卡等多个国家完成35款产品注册,并通过多国GMP认证,展现了中国动保企业的国际竞争力。

这场持续20多年且仍在深化的出海征程,既是中国企业自身发展的内在需求,也是顺应国家“走出去”战略的必然选择。在这场没有终点的远征中,那些能够将中国经验与当地市场深度融合的企业,将有望在全球农牧业新格局中赢得更大的发展空间。

头部企业凭什么实现营收翻倍增长?

中国农牧企业的国际化进程已从最初的试探性布局迈向系统性拓展阶段,逐步形成了各具特色的全球化发展路径。以新希望、海大集团为代表的行业领军企业,通过差异化市场策略和深度本土化运营,在海外市场实现了规模扩张与效益提升的良性循环,为中国农牧业全球化发展提供了极具价值的实践样本。

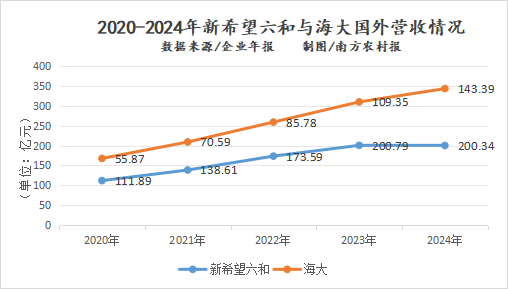

新希望2024年度财报数据显示,其海外业务已成为驱动公司发展的关键增长极。报告期内实现营业总收入1030.63亿元,其中海外业务收入连续两年突破200亿元,占总营收比重提升至19.44%。更值得关注的是,2020-2024五年间,新希望海外营收规模实现翻倍增长。海大集团的国际化进程同样亮眼,其境外营收从2020年的55.87亿元快速增长至2024年的143.39亿元,增幅高达156.65%,展现出强劲的海外扩张势头。

2020-2024年新希望六和与海大海外营收规模实现翻倍增长。

新希望创始人刘永好提炼的“四条军规”构筑了企业全球化经营的核心准则体系:一是要完全按照当地的法律制度去做事;二是要尽可能用当地员工、解决当地就业;三是所有的项目都要在当地法律允许、规则认同、社区支持的条件下去做;四是与当地媒体和公众做好沟通,营造良好品牌形象。这套准则体系有效管控了跨国经营风险,持续提升品牌价值。

在市场拓展维度,新希望构建了梯度发展战略。新希望集团品牌总经理王子约在公开演讲中透露,海外业务重点聚焦饲料、消费品及食品领域。具体实施路径分为“两步走”:第一步以东南亚市场为重点,输出成熟的商业模式和运营经验;第二步在澳洲、美洲等发达市场开展技术合作,实现产业升级反哺。

海大集团的全球化战略呈现出清晰的“核心突破、梯度推进”特征。在区域布局上,在东南亚以越南、印尼为战略支点,逐步辐射至孟加拉、柬埔寨等新兴市场;在非洲以埃及为区域中心,系统开拓东非、中非市场;在南美以厄瓜多尔为试验田,为进军巴西、智利等大国市场积累经验。这种循序渐进的拓展方式,既确保了市场开发的稳定性,又保持了扩张的灵活性。

与国内高度成熟的市场环境不同,多数海外市场仍处于发展初期,这为海大提供了独特的战略机遇。公司创新性地将国内验证成功的“种苗+动保+饲料”全产业链模式进行本土化改造,不仅输出优质产品,更注重技术服务能力的本地化培育。这种差异化竞争策略在2024年取得显著成效:全年海外饲料销量突破236万吨,实现40%的同比增长。其中,水产饲料业务通过构建从种苗到养殖的全流程服务体系,在南美白对虾、罗非鱼等核心品种上确立技术领先地位,带动25%-30%的稳健增长;禽料业务通过“种苗+饲料”的创新模式实现50%的高速增长。

头部企业的出海实践揭示了三大成功要素:首先,实施深度本土化战略,实现管理团队、运营模式与品牌建设的在地化融合;其次,采取差异化布局策略,针对不同市场特征制定个性化方案;最后,推动价值升级,从单一产品输出转向整体解决方案提供。这些实践正在重塑中国农牧企业的全球化路径,为行业从产能输出向价值输出转型提供了重要参考。

东南亚非洲是农牧企业下一片蓝海?

在全球经济一体化深入发展的背景下,中国农牧企业出海已成为行业转型升级的重要路径,这一进程既蕴含巨大机遇,也面临多重挑战。

从市场前景来看,政策支持与海外需求共同构筑了广阔的发展空间。今年3月12日,农业农村部召开农业走出去企业座谈会,释放出明确的政策利好信号。会议提出将建立重点企业联系机制,搭建政银企对接平台,并鼓励金融机构创新开发适合农业走出去的特色金融产品,为农牧企业出海提供了有力的政策保障和金融支持。

在海外市场需求方面,不同区域呈现出差异化发展潜力。饲料行业在东南亚和非洲市场前景尤为可观。随着东南亚地区经济持续增长和人口规模扩大,当地对肉类、蛋类、奶制品等动物蛋白的需求呈现爆发式增长。《经合组织-粮农组织2021-2030年农业展望》数据显示,2018-2020年间,东南亚地区动物蛋白在整体蛋白供应中的占比仅为13%左右,显著低于中国同期35%的水平。未来东南亚动物蛋白消费量的持续提升,将为饲料市场创造巨大增量空间,这也是新希望、海大等龙头企业将越南作为出海首选地的重要考量。非洲作为全球人口增速最快的地区,动物蛋白供需矛盾日益突出,部分地区人均动物蛋白供应量甚至因人口快速增长而出现下滑。但非洲拥有丰富的耕地资源,能够提供充足的饲料原料,通过发展饲料产业提升动物蛋白供应效率的需求迫切,这为饲料企业提供了战略性发展机遇。

对动保企业而言,东南亚和俄罗斯市场优势突出。东南亚地区养殖规模提升空间大,伴随养殖业发展,疫苗市场需求将持续增长。以泰国为例,作为PIC/S(国际药品认证合作组织)成员国,在泰国设厂生产的产品可获得进入欧美市场的便利条件。俄罗斯庞大的牛养殖规模则为牛用疫苗市场创造了可观空间。

然而,中国农牧企业出海之路并非坦途,面临诸多现实挑战。地缘政治风险、文化差异适应、本土化运营等问题都需要企业审慎应对。新希望在越南平定项目的挫折具有典型警示意义。2019年,新希望集团与越南平定省政府签署总投资11.47亿元人民币的现代化养猪项目协议,原计划2020年底竣工。但由于环保问题,该工厂附近的居民提出一些关于建筑材料运输损坏当地道路并产生大量灰尘的投诉。随着2024年年初平定省当地政府宣布撤回高科技养猪项目的决定,新希望养猪业务的“出海”,宣告首战失利,这也为行业敲响了重视环境保护、社区关系等非商业因素的警钟。

广东省养猪行业协会会长刘小红曾在采访中表示,中国农牧企业在进军海外市场前,必须深入了解和适应当地的文化、商业环境、法律法规以及市场状况,企业也必须具备坚定的战略定力和充分的准备。她认为,无论是否出海,中国农牧企业的视野都应放眼全球,力求在技术和产品上达到世界领先水平,以增强国际竞争力。