近日,广东散户养殖集中地化州倍受养猪人关注:当地官方开出一纸“二次育肥猪禁止开票”令,将本土的二次育肥市场彻底锁死。这种行为无疑于在近几年散户养殖中非常热门的“二次育肥”市场泼了一盆冰块。

许多地方随后纷纷出台类似的政策, 农业农村部明确要求,跨省调运生猪必须“点对点”备案,运输途中不得变更目的地。广西规定外省调入种猪需隔离21天,屠宰猪每批次备案;湖南、江西规定:运输路线固定,严禁中途倒卖;河北、山西规定:疫情高发期直接暂停跨省调运!

禁令之后,二次育肥市场,迅速由热转冷,“以后还能干什么?”众多散养户发出灵魂问答。

01、政策:为何拿二次育肥开刀?

根据经验,以及和一些资深同行的交流,分析为何各地禁止二次育肥猪平均料肉比高达3.5:1,较直育模式多耗粮25%,全国每年因此浪费饲料超1800万吨,相当于1.2亿人全年的经验年口粮。

2023年饲料原料进口依存度达85%,饲料转化效率每提升0.1,可节省大豆进口200万吨。

非洲猪瘟疫情中,二次中转导致的传播风险占比达43%,远超养殖场内部扩散(29%)。

2024年5月广东猪价崩盘,二次育肥猪集中出栏贡献了76%的过剩供应量。

此外,有模型推断,生猪减少一次中转,可使重大动物疫病传播风险降低52%。

从价格方面,市场稳定机制:遏制“养牛猪”投机行为,将猪价波动率从±40%压缩至±25%。

还有一个隐藏的因素:二次育肥的养殖户很多是“打一枪换一个地方”,难系统做好系统的环保处理问题。二次育肥都是大猪了,吃得很多,同样拉的超多。

02、散户还能从二次育肥套利么?

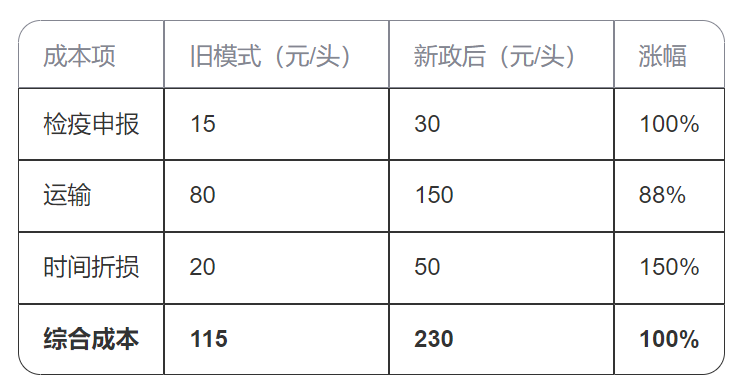

首先,二次育肥的散户面临的是各种成本的倍增。

合规两次检疫+定点路线,使二次育肥猪物流成本从80元/头飙至150元/头。

其次,散户们出栏的灵活度也大大降低:申报检疫需提前72小时备案,导致出栏灵活性丧失,错价损失率提升37%。“你不能再预测3天甚至更长时间的猪价涨不涨了。

此外,既往通过“阴阳票据”操作的300元/头套利空间彻底消失。这对一部分人来说,

散户生存公式重构:

不过,最主要的是:当二次育肥综合成本突破7.5元/斤,而当前猪价长期徘徊在8元以下时,散户已无利可图。

03、散户们还能干什么?

结合畜牧业现状,笔者为散户们整理了未来几种可能的生存模式

1. 抱团作战:

组建10-20户联合体,集中采购使动保成本降低18%,饲料成本下降12%;共享专业兽医资源,将蓝耳病防控成功率从65%提升至88%;联合大集团公司申报“公司+农户”资质,获取集团企业技术兜底。

2. 错位竞争:特色养殖的价值深挖

开发黑猪定制化养殖,溢价率达40%-60%;抢占预制菜原料赛道,与中央厨房签订F2直供协议;探索发酵床养殖,通过有机肥销售增收150元/头。

结语:

当政策铁腕撞上传统养殖模式,一场关乎千万从业者命运的产业变局已然拉开帷幕。这场风暴背后,是效率与合规的终极对决,也是中国生猪产业从“自由市场”迈向“精准调控”的历史转折。

政策铁幕落下,二次育肥的暴利时代终成往事。这场看似残酷的洗牌,实则是中国生猪产业走向成熟的必经之路。散户的眼泪与巨头的欢笑背后,真正考验的是从业者直面产业革命的勇气与智慧——要么在效率竞赛中进化成新物种,要么在时代浪潮中化作产业升级的尘埃。那些能在成本悬崖边架起新的天梯的人,终将看到新世界的曙光。