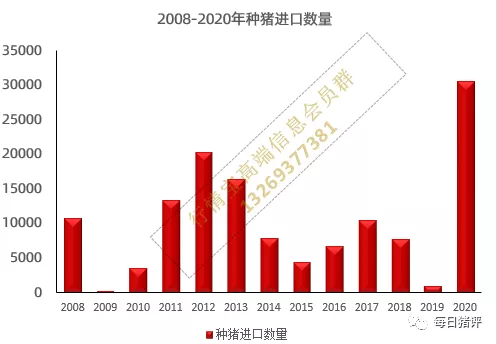

近年来,国内大量从国外引进种猪资源,2020年累计进口种猪数量高达3万头以上,创历史新高。但我国的部分本土品种却正面临濒临的危机。很多专业人士呼吁,应加快本土种猪种质资源的创新,摆脱长期依靠国外引种的局面。

一、 九成以上种猪从国外引进

3月14日,2400头美国进口原种猪大白、长白、杜洛克顺利抵达宜宾市叙州区柳嘉隔离场,至此,正邦已经分五批从国外引进原种猪9120头,万头种猪进口计划即将实现。类似的新闻近来非常多,据不完全统计,截至目前本年度的引种记录如下:

数据显示,我国是世界上最大的猪肉消费国和生猪生产国,平均每年生猪需求量约7亿头。然而我们日常餐桌上的猪,90%都有引进品种的血统,2020年我国从国外引进种猪数量高达3万头,创下历史新高。

我国生猪养殖业主要引进的外来品种有巴克夏、皮特兰、汉普夏等6个品种,其中,长白猪、大白猪、杜洛克猪3个品种在我国的市场占有率达90%以上。由于国外这些白猪相对国内本土种猪具有长得快、饲养成本低优势,加上国产土猪的瘦肉占比仅为35%,明显低于洋猪75%的瘦肉占比,来自国外的洋白猪逐渐占据生猪养殖业的主流,也占据了老百姓餐桌。

二、 国内部分本土种猪濒临灭绝

从1994年到2007年,我国本土猪种市场占有率从90%暴跌到只有2%。来自国外的猪种几乎完全占领了中国老百姓的餐桌,而大量本土猪种已经灭绝或濒临灭绝。

根据原农业部发布的《全国畜禽遗传资源保护和利用“十三五”规划》,在我国地方畜禽遗传资源濒危品种列表中,37个猪品种处于濒危、濒临灭绝或灭绝状态,其中横泾猪、虹桥猪等8个品种的猪已经灭绝,岔路黑猪、碧湖猪等5个品种濒临灭绝。

三、猪芯片——种猪繁育方面存在卡脖子风险

重引进、轻选育,生猪产业陷入“引种—退化—引种”的恶性循环。虽然一些企业已建立本土种猪核心场,但不少种猪场仍然不断从国外引种,成为国外种猪企业的扩繁基地,而没有进行持续有效的选育。另外,本土的育种体系不完善,进口的好的品种也无法得到很好的保种、繁育、改良,使得每次种猪进口都成为“一锤子买卖”,进一步加剧了对进口的依赖。

四、各方发力聚焦打赢种猪“卡脖子“难题”

在今年的全国两会上,全国政协委员、新希望集团董事长刘永好在一份提议应尽快出台“中国种猪”重大项目研发和推广后补助政策,以“企业先投、国家补助”原则鼓励种业企业积极投资发展种猪研发、基础设施、人才培养、国际合作等攻关项目,在具备相关能力的情况下申报攻关育种项目,国家按照相关标准评估确认后给予补贴。对核心育种场、保种场提供非瘟防控用地支持,保障祖代种猪场的生物安全和运营能力。鼓励种业企业多种形式的国际合作“引技”“引智”结合,奖励跨行业跨国攻关“猪芯片”的紧缺人才。

同时,全国人大代表、牧原股份董事长秦英林作为国内最大生猪养殖行业的代表,建议围绕生猪种业发展,把养猪业做成乡村振兴的支柱产业,加强自主创新,加快生猪种业高质量发展,解决我国种业“卡脖子”问题。

2020年末的中央经济工作会议,明确提出“开展种源‘卡脖子’技术攻关,立志打一场种业翻身仗”。2021年的中央一号文件要求今年的重要任务是“打好种业翻身仗”。明确提出,要对育种基础性研究及重点项目给予长期稳定支持、加快实施育种重大科技项目、支持龙头企业建立健全商业化育种体系、研究重大品种研发与推广后补助政策、促进育繁推一体化发展等。