目前,发酵饲料已成为饲料前处理技术的主流趋势,很多研究表明,饲料原料经过发酵处理可以提高其营养价值、降低抗营养因子含量,促进肠道消化吸收,改善动物生产性能。但很多人不了解什么是微生物发酵饲料、什么是酶解饲料、什么是菌酶协同发酵、菌与酶如何协同作用,更不了解饲料、酶、菌三者如何搭配使用。本次分享的这篇综述主要讲解的是对菌酶协同发酵饲料加工的方法,并评估菌酶协同发酵对饲料的影响,以期大家对菌酶协同发酵有一个进一步认知。

固态发酵(SSF)指微生物在没有或基本没有游离水的固态基质上的发酵方式方法。SSF的一个重要目的是生产具有经济价值的酶、有机酸和其他代谢物。研究表明,益生菌发酵后可以提高一些底物的利用价值。最近,SSF已被用于提高营养物质的生物利用度、抑制肠道致病菌和降低植物蛋白源中的抗营养因子含量,提高营养物质的消化率,从而改善畜禽的生产性能和肠道健康。但单纯的微生物进行发酵,饲料需要处理时间长,对技术要求更高,不同的加工批次,可能产生的产物不同,可能无法产生特定产物。

酶解法利用特定酶进行相应的化学反应除掉一些特定结构生成特定产物的方法。其特点为可高效产生专一性目标产物,很大程度上缩短了反应时长,但其缺点为饲料利用率低,不能想微生物发酵那样产生其他有益代谢产物。

在发酵过程中,利用酶共发酵可以提高微生物对饲料中大分子物质的利用效率。例如,纤维素酶水解粗纤维产生的单糖可为益生菌合成微生物蛋白提供能量,同时共发酵还能克服单纯微生物发酵产酶量少的难题,提高饲料品质。

1. 微生物与酶协同的目的

目前,利用微生物与酶协同处理饲料及饲料原料是微生物发酵饲料或酶处理饲料的必要补充措施,其主要目的是通过酶与微生物的结合,充分降解底物,开发新的饲料资源,提高底物饲料的营养价值,降低底物饲料中的抗营养因子,增强饲料的风味和适口性。

例如,豆粕是一种优质的植物蛋白饲料,但其中含有多种抗营养因子,限制了其营养价值,而在发酵过程中加入纤溶酶和乳酸菌可以降低抗营养因子的影响,豆粕中的蛋白质可发酵降解为多种小肽,同时可提高血管紧张素转换酶的含量,可显著提高豆粕及其副产品中的总酚和黄酮含量。由于这些物质具有很强的抗氧化特性,它们可以作为人类和动物功能性食品的成分。

禾本科作物:以甜高粱为底物,经胰蛋白酶和有机酸预处理后,在嗜热梭菌发酵过程中获得大量丁酸;

油料作物:通过物理化学诱变激发菌株和蛋白酶活性,利用解淀粉芽孢杆菌与蛋白酶协同作用,提高樟脑籽油的提取率;

在生物能源领域:利用酿酒酵母与假单胞菌纤维素酶(CMCase)协同发酵蓖麻饼,获得生物乙醇;玉米芯经大肠杆菌发酵,经水解酶水解、糖化酶糖化后得到生物乙醇。

蛋白酶和益生菌联合发酵豆粕在肉鸡上的效果已被证实优于单一发酵或酶法工艺。也有报道从营养学角度研究发现,一些廉价、单一的蛋白质饲料原料经过枯草芽孢杆菌、蛋白酶和果胶酶的共同发酵后,营养成分尤其是氨基酸比例变得平衡。

2. 底物、微生物菌株和酶

微生物-酶协同发酵的底物主要有油饼饲料、纤维饲料、粮食副产品、动物副产品等。

微生物-酶协同作用的菌株主要是动物益生菌,例如乳酸菌、芽孢杆菌、酵母菌和一些霉菌。

饲料加工中微生物与酶协同作用所用酶主要是水解酶,它们能特异性地分解饲料中的底物,也是动物消化这些底物所必需的酶。

油饼饲料的菌酶协同作用中,可以利用各种微生物来增强风味、降低抗营养因子、提高消化率,但协同酶以蛋白酶为主,用于分解油饼饲料中的大分子蛋白质,提高消化率或增加特定功能肽的含量,这与动物副产品的处理过程基本相同。

在纤维饲料与粮食副产品的协同处理中,所用微生物多为芽孢杆菌、酵母菌、霉菌等,作用是扰乱纤维结构,释放营养物质;所用酶多为非淀粉多糖酶,如纤维素酶、半纤维素酶等,可将大分子多糖分解为单糖,供动物利用或为协同微生物提供能量。

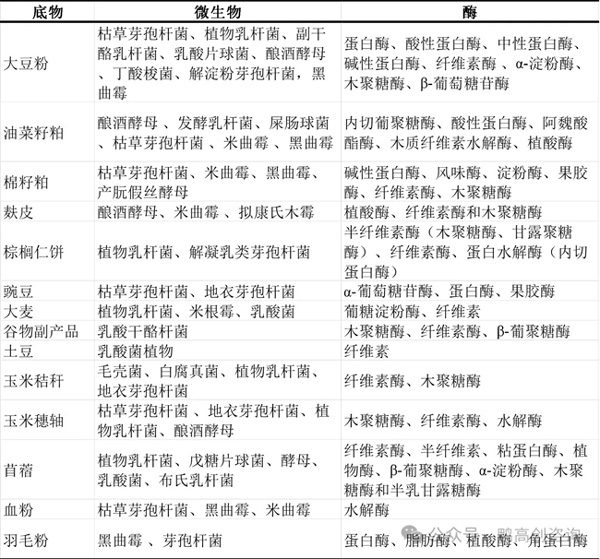

表1 协同微生物-酶固态发酵中使用的底物、微生物和酶

3. 微生物酶协同技术

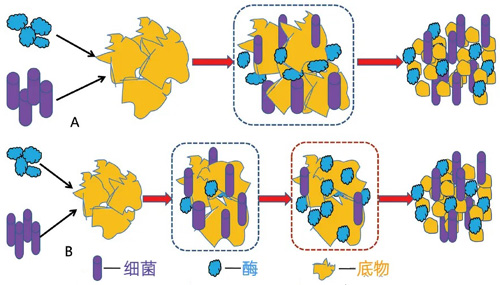

目前,饲料加工中微生物与酶的协同技术大多为一步发酵,即细菌在酶存在下同时发酵底物,如图1A所示。值得注意的是,使用不同的菌种和酶进行协同处理时,工艺参数发生了很大的变化。这些参数包括微生物与酶协同作用的发酵模式(厌氧、好氧),以及协同处理的温度、含水量、处理时间、接种量、酶添加量和初始pH等某些物理参数的确定。

之前也有报道称,底物发酵可以通过二次发酵或两步协同工艺进行,常规流程为:

第一步中为一种微生物和酶创造最适反应条件;

第二步中为另一种微生物和酶创造最适反应条件(两步使用两套微生物和酶)。

这样的过程需要在各个阶段改变条件来分解底物(图1B)。通过这两个步骤,采用两套工艺参数来更彻底地完成基质处理或获得更充分的目标产物。

Tie等(2020)报道的微生物和酶对菜籽粕的协同作用的两步法与上述不同,他们发现在适合黑曲霉发酵的条件下对菜籽粕进行发酵,然后在第二次发酵过程中使用黑曲霉产生的内源性酶对菜籽粕进行处理。此外,酶解过程的温度远高于发酵过程(分别为45℃和30℃),两步法大大降低了菜籽粕中硫代葡萄糖苷和植酸的含量,大大增加了小肽的含量。

这些结果表明,与一步发酵相比,两步工艺可以更有效地降解抗营养因子并提高饲料的营养价值。

对于特定的发酵产物,可以采用两步协同处理工艺,得到更多、纯度更高的发酵产物。

但两步协同处理的发酵过程复杂,参数变化大,对生产设备和加工技术要求高。而单向发酵工艺相对简单,在饲料制备中更为实用。只要充分阐明微生物和酶的生存背景和反应条件,在尽可能充分的条件下,发酵效果会更好。

图1 不同微生物-酶协同固态发酵方法的工艺流程图:一步发酵(A),整个过程参数稳定;两步发酵(B),工艺参数变化。不同颜色的虚线代表不同的工艺参数。

4. 微生物与酶协同作用的评价

目前,微生物与酶在饲料中的协同作用评价方法大致可分为协同处理效果评价和应用效果评价。

协同处理的评价可概括为发酵指标的评价与测定以及协同酶具体产物的评价。

其中以乳酸菌为主要菌株的协同处理的发酵指标评价包括底物pH、底物中活菌数、总可滴定酸度;

以芽孢杆菌为主要发酵菌株的协同处理的发酵指标评价包括底物氨基酸组成、酸溶性蛋白质或特定功能肽的含量等;

以酵母菌为主要菌种的协同处理评价指标包括酵母菌数量、寡糖含量等。

除此之外,在发酵和酶解的指标中,常用粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维、淀粉和糖等常规营养物质来评价处理效果。

此外,除了上述常规营养指标外,还对微生物与酶协同作用后产生的一些新物质进行了二阶导数光谱分析。

应用效果评价是微生物与酶协同处理后的底物在动物饲养试验中的应用,观察测定生长性能指标(如日增重、采食量、料肉比)、生产性能指标(如产蛋量、屠宰率、净肉率)和生理生

化指标(如免疫因子、血液指标、肠道菌群、肠道结构)。通过测定协同处理前后饲料的表观消化率和表观代谢能等指标,评价微生物和酶的协同效应。

5. 结论与展望

微生物与酶的协同作用是一个复杂的微生物生命活动和生化反应过程,通过协同作用,许多原有物质被降解(即抗营养因子、霉菌毒素),并产生新的物质(即单糖、小肽、有机酸、酶)。

与发酵和酶解的独立过程相比,这种协同作用可以更有效。在动物生产领域,它可以生产出质量更好、营养价值更高的饲料,从而提高动物的生产性能和健康状况。然而,这种饲料加工技术既不简单也不容易,因为在协同过程中可能涉及到不同的微生物和不同类型的酶,所以其所应用的生产工艺也有差异。

在未来,关于微生物-酶协同作用的研究仍有大量的工作要做。对于微生物和酶,未来的研究应着眼于它们的作用条件,以达到预期的协同效应,并选择最适合的微生物和酶进行协同作用。应针对不同的底物、微生物和酶组合制定一套完整的工艺参数,其中包括菌株、来源和剂量。在动物实验中提出一种简单、快速的评价微生物-酶协同作用效果的方法。

最新发布