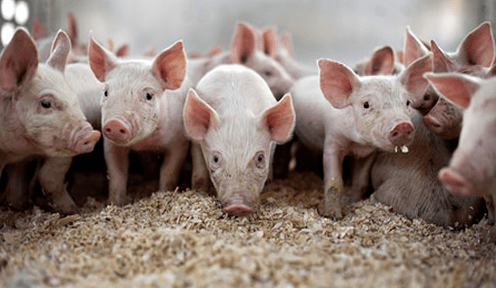

不得不说,2020真是多灾多难的一年,前有疫情,后有洪灾。进入6月份以来,江西、湖南、湖北、江苏、安徽等多地都被洪水覆盖,洪水所到之处无所不摧,其中农业领域首当其冲。种植业良田瞬间倾覆,养殖业圈舍被冲损失惨重,甚至部分养殖企业差点遭受“灭顶之灾”。而对于正面临非瘟威胁的养猪业来说,此次洪涝灾害除了造成最直接的经济损失之外,还要面临着猪价跌宕、供给难保、灾后疫情高发的风险。

短期:疫情叠加洪灾猪价一时难以亲民

几乎和南方洪涝灾害同步,进入6月份以来,生猪价格涨势也十分抢眼,一路从6月初的不到30元/公斤,一路飚到7月中旬的38元/公斤。

毋庸置疑,洪涝灾害直接导致了道路交通不畅甚至阻断,从而致使生猪出栏、跨省生猪及猪肉调运速度和调运量受影响,一时间灾区生猪压栏严重,供给边际趋紧,推升了部分地区的活猪价格。

业内认为洪灾对猪价的影响较为复杂,今年养殖户手里可供猪源本就不多,叠加灾情的影响,预期三季度猪肉价格可能继续上冲。今年来看,受疫情和洪水的双重冲击,叠加7月份进口猪肉减少、出栏放缓这两个因素的影响,短期内猪肉价格很难做到亲民。目前来看全国猪价又有回落态势,但是幅度不大。究其原因,洪灾是短期的突发因素,且是南方局部地区,影响力有限。此外当前猪价已经在历史高位,上涨的空间可以预见。生猪供给面偏紧仍是当前猪价上涨的主因。而随着出栏量的增加,供给端的恢复,猪价同比增速将继续下降。

中期:对总体产能恢复有影响但不大

2019年江西、湖北、湖南、四川、安徽、浙江、福建、贵州等降雨较集中的省份出栏量约占全国总出栏量的39%。而今年受洪灾的省份也多是南方的养猪大省,有人担心这洪灾会不会影响到全国总体产能的恢复?

首先,从基础层面看,生猪和能繁母猪存栏量是商品猪供给最重要的指标。自去年10月份起,全国能繁母猪存栏连续9个月回升。从生产周期来看,生猪供给量最快10个月后将会恢复性增长,生猪存栏和仔猪供给量连续4个月恢复性增长,预示生猪供给最快5个月,即7月份商品猪供给将会触底反弹,所以三季度出栏量将会明显增加。另外,此次南方的洪涝灾害受影响的多是局部地区的部分猪场,更多的将影响部分地区生产恢复进度,对总体产能恢复趋势影响不大。

大灾大疫总是相伴相生,当下非瘟在我国已经常态化,虽然偶尔还有疫情爆发,但是整体的防控形势已经被掌控,能有今天的局面,是畜牧人千辛万苦、小心翼翼换来的。但是如今一场洪涝,让非瘟防控效果大打折扣。

原因显而易见,反复降雨会导致消毒剂因雨水冲刷效果大大减损,生物安全防线效果被削弱。此外,病源会随雨水流淌,扩大病毒污染范围,环境被大范围污染,潜在感染风险更高。资料显示,非瘟病毒在水中最小感染阈值是饲料途径的10000倍即通过饲料感染非瘟病毒的最小剂量是10000个病毒粒子,而通过饮水仅需1个病毒粒子。并且,非瘟病毒在水中存活时间长,加之水的流动性大,更容易携带病毒传播。因此,若非瘟病毒搭上雨水的快车后,猪场生物安全防控压力必然增加,尤其是防控有漏洞的猪场,随时有中招风险,甚至一不小心猪场的生物安全体系有可能土崩瓦解。

而如果非瘟疫情再次大规模发生,刚刚有起色的复产形势又要遭受重创,那么届时的生猪市场又将发生翻天覆地的变化,后市很难预料,这才是此次洪涝灾害最深远的影响。

也正是如此,日前农业农村部印发《洪涝灾害动物疫病防控技术指南》重点指导灾区做好各种无害化处理和消毒防疫工作,要求对受淹的畜禽圈舍、畜禽用具等进行全面消毒,对于死亡畜禽进行及时的无害化处理,防止环境污染和动物疫情传播,严防“大灾之后有大疫”。

养殖户也要格外注意雨季防非,做到猪场尽量不要用地表水、不要在下雨时操作高风险的工作,如出猪、转群、注苗、打料等,另外可以在水里添加酸化剂、在饲料里添加发酵饲料等,这都有利于降低水传播风险。

后记:大灾面前显担当,洪水无情人有情!灾情当下,我们除了被各地受灾新闻充斥,还被各种抗灾救灾的故事感动,被各地捐赠救灾物资的行动温暖,其中不乏养猪企业。双胞胎集团曾在洪灾发生后第一时间先后两次向江西灾区捐赠救灾物资,出钱出力回馈社会,这与其之前在非瘟时期帮助养殖户做好非瘟防控,在新冠肺炎疫情期间捐赠1000万资金及物资抗击疫情一脉相承,体现了一个大企业应有的担当,也正是有了这些社会力量的帮助,“战胜洪灾”才更有底气。