“民以食为天、食以安为先”!如何做好常态化疫情防控的动物健康与食品安全工作、如何让人民吃得放心是十四五工作的重中之重!为建立交流探讨、分享成果的平台,并推进合作协同发展,聚焦“创新、跨界、提升”的第五届中国动物健康与食品安全大会于2021年7月6日在南京盛大开幕。

本届大会由国家动物健康与食品安全创新联盟、南京市国家农创中心共同主办,并得到了中国农业大学、南京农业大学、江苏省农业科学院等单位的大力支持,以及各联盟成员单位的支持与响应。本次会议邀请约140位来自政府、行业协会、企业和科研院所的专家带来100余场精彩的演讲。

开幕仪式

本次大会开幕式由国家动物健康与食品安全创新联盟秘书长黄向阳主持

中国工程院院士、国家动物健康与食品安全创新联盟理事长沈建忠致辞

致辞中,沈建忠院士表达了自己的几点希望。首先希望进一步发挥平台的汇聚作用,第二希望进一步发挥平台的汇集作用,第三希望进一步发挥平台的恢复作用。最后,沈建忠表示希望大会能够进一步探索新的机制、新的模式,并实现食品安全的新突破。

江苏省南京市浦口区委副书记张政致辞

张政副书记表示,作为引领发展集聚力量的行业盛会,中国动物健康与食品安全大会已成为创新突破、共享共赢的协作平台。南京国家农创中心自2018年实际运作以来,逐步成为全国农业科技创新的新高地、科研成果转化的大平台。本次携手举办大会,希望各领域专家深入交流研讨、共创动物健康与食品安全事业发展的新局面,为实施国家食品安全战略、守牢舌尖上的安全做出应有的贡献。

农业农村部科技教育司二级巡视员闫成致辞

二级巡视员闫成表达了对本次大会的两点感受和三点建议。其中,三点建议分别是:1、建议联盟和大会成为科技创新的引领者;2、建议联盟和大会成为机制创新的开拓者;3、建议联盟和大会成为创新的推动者。

通过联盟理事长办公会充分地评估和评选,嘉吉动物营养业务集团、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、礼蓝(上海)动物保健有限公司、北京家禽育种有限公司、艺康(中国)投资有限公司荣获2021年联盟杰出贡献奖。

洛阳中科生物芯片技术有限公司、嘉吉蛋白(安徽)有限公司、梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司、欧陆科技集团、3M中国有限公司、大佑吉养猪研究院、岛津(上海)实验器材有限公司荣获动物健康与食品安全-企业最佳实践案例。

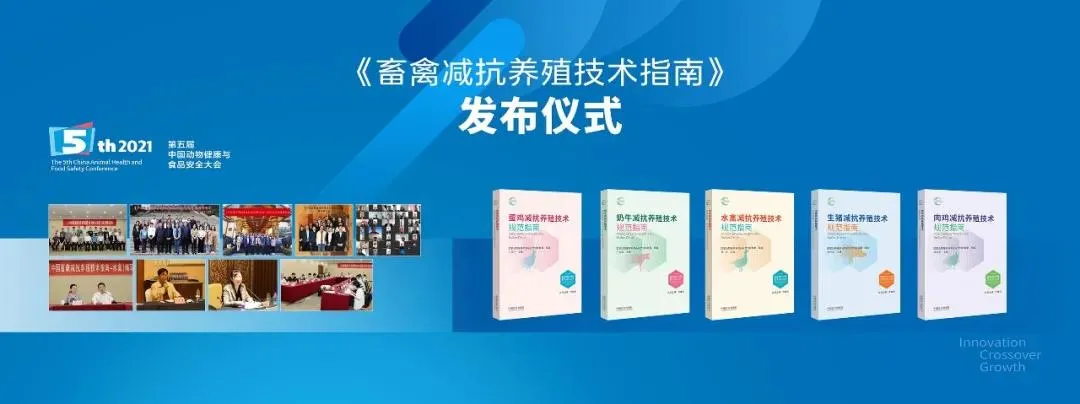

为推进和落实农业农村部关于兽用抗菌药使用减量化工作意见,联盟组织编写了多畜种畜禽减抗养殖技术指南。

谷红处长表示,为助力减抗工作,联盟根据不同畜禽品种不同专题启动了丛书的编制工作,组织如此规模、体系的减抗丛书编制工作,在国内尚属首次,充分展示了创新联盟的创新特点。

农业农村部畜牧兽医局药政药械处处长谷红讲话

《中国畜禽减抗养殖技术指南》发布仪式

广东省农科院廖明副院长,浙江省农业科学院杨华副院长、江苏省农业科学院党委委员、农产品质量安全与营养研究所王冉所长,同国家动物健康与食品安全创新联盟副秘书长孙忠超博士签署了第六届中国动物健康与食品安全大会合作协议。

2022年第六届中国动物健康与食品安全大会预告与协办单位签约

院士创新会

中国工程院院士、国家动物健康与食品安全创新联盟理事长沈建忠

中国工程院院士、国家动物健康与食品安全创新联盟理事长沈建忠进行了《兽用抗菌药物科学使用及趋势》主题报告

沈建忠院士表示,抗菌药物虽在许多疾病的治疗中都有显著作用,但滥用药物的危害更大,且抗菌药物的研发速度落后于细菌耐药性产生的速度!无抗养殖已被提起多年,但沈建忠认为无抗养殖是个伪命题!畜禽养殖现在和未来很长时间做不到无抗。

沈建忠表示,减抗是养殖的必然选择。未来的养殖业应适度规模化,发展智慧养殖,注重提质增效、科学防控、合理用药、持续发展!

中国工程院院士金宁一

中国工程院院士金宁一进行了《人畜共患病毒病与综合防控》主题报告

金宁一指出,人类体内有8%左右病毒的基因组结构,大部分的病毒进行反转运动,所以病毒、细菌、寄生虫仍然会以共患共生共存的形态和我们共处。

在报告中,金宁一系统地说明了呼吸系统、神经系统、循环系统、消化系统中存在共患病毒病的类型及危害程度。最后,金宁一表示共患病毒病防控要做到扑灭传染源--切断传播途径--保护易感宿主与人群。除此之外,最重要的是研发疫苗,研制预防疫苗、治疗疫苗。

圆桌讨论:疫情后中国畜牧业发展带来的影响与挑战

中国工程院院士沈建忠、中国工程院院士金宁一、中国牧工商集团总经理薛廷伍、南京市浦口区人民政府副区长王礼文、南京农业大学动物医学院院长姜平参加了《疫情后中国畜牧业发展带来的影响与挑战》主题讨论。

问:在疫情当下和疫情后,食品安全会有什么新的要求?

沈建忠:随着畜牧养殖从传统模式向规模化、智能化养殖的发展,食品安全的关口在将来或会逐渐前移,讲究源头控制。随着大家的食品安全意识进一步提高,违禁药物的使用和添加也会逐渐减少。

问:未来我国对外重大疫病和人畜共患病将如何在科技自立自强方面有哪些更大的作为?

金宁一:习近平主席提出了内循环和一带一路为主体的外循环。在内循环中要同时考虑食品安全和共患传染病的危害。一些外来病毒可能随外循环悄然进入中国,不仅危害食品安全、经济动物安全,甚至影响人类安全!我建议十四五期间可以进行相关研究,用科技手段控制病毒、细菌、寄生虫等,保证食品安全、人类减抗、动物安全!

问:农创园在应对疫情对农业的影响中有哪些新的举措?

王礼文:疫情对全球农业的发展带来了挑战和风险,创新发展已是抵御风险和挑战的共识。南京农创中心依托部省构建机制和市场化机制,围绕生物农业智慧农业、功能农业布局,聚集高端人才团队、高科技企业、高水平基金、高光年度产业联盟,融合人才链、创新链、产业链、服务链、价值链,共同搭建创业平台,构建创新生态。

问:疫情对人类有何影响?疫情之后畜牧行业该如何更好服务?作为国家战略力量的中牧集团有何思考?

薛廷伍:非瘟疫情和新冠病毒冲击了农牧业,也深刻改变了世界。中国人的生活习惯、衣食住行、社会秩序等包括食物结构、食品组成都发生了变化,但国际上的食物流动并没有因为疫情停止。我认为我们更应注重的是食物安全、消费安全。

问:非洲猪瘟对我国的猪病防控带来哪些启示?有了哪些新的应对策略?

姜平:非瘟给中国带来了巨大危害,且可能会持续很多年,结合国家在新冠肺炎防治中采取的措施,我有两点体会:一是生物安全就是要明确猪只和人员的流动轨迹;二是技术创新和学科交叉将是未来科技发展的方向。

中国工程院院士、国家食品安全风险评估中心总顾问陈君石《动物健康与食品安全:新冠肺炎的启示》

中国科学院院士吴奇 《动物肉将面临素肉的竞争》

中国科学院院士吴奇进行了《动物肉将面临素肉的竞争》主题报告。

吴奇院士表示,植物蛋白的加工技术是低水分挤压塑造,通过加工、理解、研究,使植物蛋白中的分子粘连,增加水分,从而得到与动物蛋白相同口感的素肉。

在报告中,吴奇院士点出现有的技术仍然无法制备真正意义上的“素肉”。无抗菌素、无生长激素、无饱和脂肪酸、无胆固醇、无细菌的“五无”“素肉”未来的竞争优势巨大,前景良好。最后,吴奇院士表示“素肉”的研发目标和消费市场,是为了解决中国国民的蛋白摄入不足的问题,要让想吃肉但又吃不起的人群实现吃肉的愿望。

圆桌论坛:农业“智”造与优质农牧产品

中国工程院院士陈君石、中国科学院院士吴奇、江苏省农业科学院院长易中懿参加了《农业“智”造与优质农牧产品》主题讨论。

问:从农业生产和农产品的角度,如何理解农业制造的进展?

易中懿:农业就是如何让动物植物健康的增长,产出产量高、品质好、效益优的农产品。未来的农业必将以绿色化为要求、以品牌化为目标、以工程化为发展方式。而工程化发展则需要以规模化为前提的现代化、信息化、装备三大技术和管理技术。

问:食物系统目前面临的主要挑战及其内容是什么?

陈君石:影响食物系统可持续性的因素首先是产量,其次是食物的安全、营养和健康,其中食品安全是底线,是整个食物系统的基本!目前我国农产品成本远高于国际市场上的同类产品,因此整个食物系统的可持续仍是个问题。

问:您如何看素肉的前景?对其有何期待?

吴奇:素肉的出现和发展并不是期待,而是发展的必然选择。世界的动物肉品需求量远远高于其产量,因此植物蛋白代替动物蛋白是必走之路。

陈君石:大多人造肉、植物肉都是豆制品与添加剂调制而成,细胞培养的肉品还很遥远。国内目前有很多企业做植物肉,但是我认为风险很大,市场不会很大。

中国工程院士赵春江

中国工程院士赵春江进行了《中国智慧农(牧)业研究与实践》主题报告。

赵春江院士从智慧农业有关内容、动物健康养殖关键信息技术、智慧畜牧业展望三个方面展开报告,提出智慧农业的关键技术有农业高端传感器、农业大数据技术、农业人工智能、农业机器人技术、农业无人农场系统集成。

在动物健康养殖关键信息技术方面,赵春江院士认为应该使用动物精准繁育技术、养殖环境监控技术、动物精准饲喂技术、动物智能防疫技术、畜禽废弃物自动处理技术、畜产品智慧供应链技术、畜牧业综合信息管理平台。

国家兽用药品工程技术研究中心主任田克恭《食品安全检测:市场需求与技术突破》

圆桌论坛:兽医公共卫生与终端消费安全

国家兽用药品工程技术研究中心主任田克恭、扬州大学校长焦新安、华南农业大学副校长邓诣群参与了《兽医公共卫生与终端消费安全》主题讨论。

问:李斯特菌是什么病?可能有何危害?在中国会造成什么威胁?

焦新安:李斯特菌是全球危害最严重的4种食源性细菌的典型代表,且可在0-4℃的环境中正常存活、繁殖。欧美地区的食物结构与中国不同是李斯特菌的污染和危害程度不同的重要原因。随着食物结构的趋同,国内也发现了李斯特菌的毒株,并进行了相关研究、储备了防控技术。目前,李斯特菌的危害群体主要是婴幼儿和免疫力低下的老人,危害方式不仅是食物中毒,甚至还会危及人类生命健康。

问:细菌病如此严重,未来的检测仪器有可能向终端消费者需求发展吗?能不能检出消费品上的细菌?

田克恭:在报告中我介绍的纳米膜,可以对细菌进行检测。目前我们的重点是在不同病毒和不同类型兽药残留的检测上。我认为检测技术的发展就是要适应市场的需求,不仅需要相应的试剂,还需要智能化、数据化、信息化的小型便携设备,可实现结果的第一时间分析、上传、共享。

问:在生产端,若发现了有害的毒素,可有办法消除或降解掉?

邓诣群:发现病毒是第一步,第二步是消除、降解。但简单的消除毒素不是重点,重点是将毒素消除成什么、如何消除、消除后还有没有毒性,这样才能最大限度地保证食品安全。我认为我们应该建立从饲料最源头、到养殖、食品加工储存、消费终端全程的安全观,来面对动物健康和食品安全。

问:食品污染的主要源头应该是在屠宰加工过程中还是源头?或者在养殖端就应该重点注意?

焦新安:养殖中与终端产品检出不同细菌是普遍存在的现象。其中一个因素是不同的细菌在不同环境、不同污染对象的致病性不同,也可能是在加工、屠宰或运输、销售过程中引入了不同细菌。但食源性病原微生物的危害终端是人。在食品最源头到最终端过程中很难完全控制,因此,全产业链发展是必然。

总裁俱乐部VIP晚宴

由天邦股份赞助的总裁俱乐部VIP晚宴上,天邦食品股份有限公司总裁苏礼荣在致辞中首先欢迎了各位嘉宾的莅临。致辞后,天邦股份首席科学家/猪产业研究院院长傅衍、浙江大学动物科学学院教授潘玉春分别代表天邦食品科技研究院(南京)有限公司和浙江大学动物遗传繁育研究所就《共建“天邦-浙大基因组实验室”》进行了现场签约。双方将强强联合,共建实验室,进一步加深双方的合作关系,开展包括表型组学在内的多组学研究,推动双方已达成共识的猪的设计育种工作,打造具有自主知识产权的华系种猪。

天邦食品股份有限公司总裁苏礼荣致辞

天邦股份、浙江大学签约仪式

更多精彩

最新发布