育肥猪养殖是养猪业的重要环节,直接关系到养殖户的经济效益。然而,在实际生产中,不少养殖户会遇到"育肥猪越养越瘦"的困扰,这不仅影响了出栏时间,也降低了养殖收益。本文将系统分析导致育肥猪消瘦的各类原因,并提出针对性的解决方案。

一、营养因素导致的消瘦问题

饲料质量不达标是造成育肥猪消瘦的首要原因。市场上部分饲料存在粗蛋白含量不足、氨基酸不平衡等问题,无法满足猪只快速生长的营养需求。劣质饲料中可能含有过量的粗纤维,降低了整体消化率。此外,饲料霉变问题也不容忽视,黄曲霉毒素等霉菌毒素会严重损害猪的肝脏功能,影响营养物质的代谢吸收。

饲料配比不合理同样会导致育肥猪生长受阻。不同生长阶段的猪对营养的需求差异很大,如果长期使用同一种饲料配方,不能满足猪只动态变化的营养需要。特别是能量蛋白比失衡时,要么造成能量浪费,要么导致蛋白质无法有效利用。

饲喂管理不当也是常见原因。包括不规律的饲喂时间、突然更换饲料品种、饲料形态不适合(如粉料过细)等,都会影响猪只的采食量和消化吸收。水是重要的营养素,饮水不足或水质差也会直接影响饲料的利用效率。

二、健康因素对生长性能的影响

寄生虫感染是导致育肥猪消瘦的隐形杀手。蛔虫、鞭虫等体内寄生虫会掠夺宿主营养,同时造成肠道机械性损伤;疥螨等体外寄生虫则会导致皮肤病变,影响休息和采食。许多养殖场忽视定期驱虫的重要性,使这一问题长期存在。

慢性消耗性疾病同样值得关注。如猪圆环病毒2型感染引起的消耗综合征、慢性猪瘟等,都会导致猪只渐进性消瘦。这些疾病往往症状不典型,容易被忽视。此外,慢性呼吸道疾病(如支原体肺炎)、消化道疾病(如回肠炎)也会持续消耗猪只体能,影响增重。

隐性感染和免疫抑制问题也不容小觑。某些病原体虽不引起明显临床症状,但会持续激活免疫系统,大量消耗营养物质用于免疫反应而非生长。免疫抑制状态下的猪只更容易继发其他感染,形成恶性循环。

三、环境与管理因素的作用

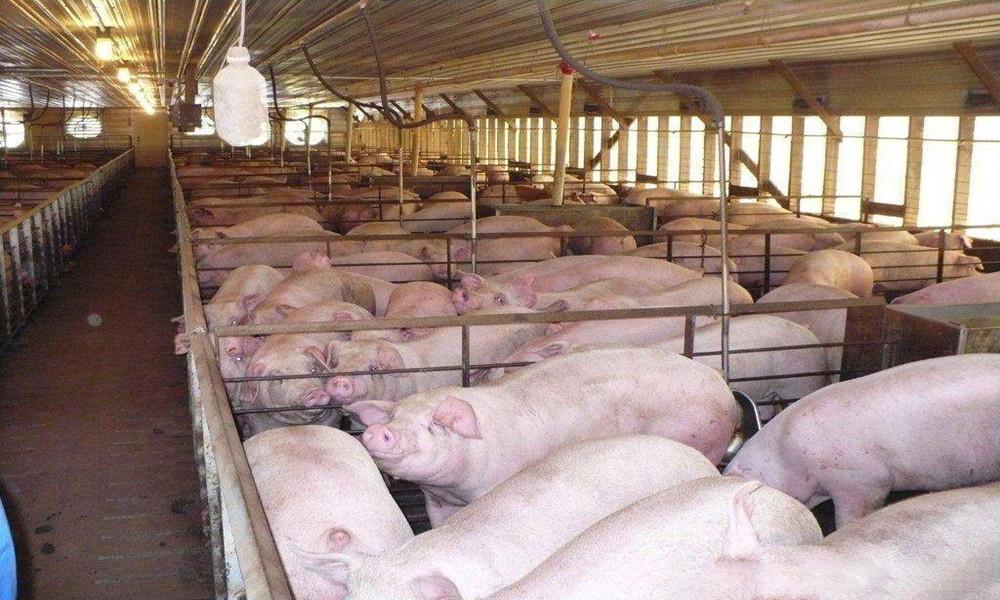

饲养密度过大会引发一系列问题。过度拥挤导致采食竞争加剧,弱势猪只长期处于应激状态;空气质量下降,氨气浓度升高损害呼吸道健康;活动空间不足影响正常行为表达。这些因素共同作用,最终表现为生长迟缓。

环境应激对育肥猪的影响常被低估。包括温度波动(特别是高温应激)、湿度不适、通风不良、光照不合理等环境因素,都会增加猪只的基础代谢消耗。噪音、频繁转群等人为应激同样会导致皮质醇水平升高,抑制生长激素分泌。

日常管理粗放也是重要原因。如不及时分群,会造成大小猪混养,弱势猪只长期处于压抑状态;料槽设计不合理导致饲料浪费;卫生条件差增加疾病传播风险;缺乏系统的健康监测制度,不能及时发现和处理问题猪只。

四、综合解决方案

优化营养供给是基础措施。选择信誉良好的饲料品牌,定期检测饲料质量;根据不同生长阶段调整饲料配方,确保能量蛋白平衡;添加复合酶制剂、益生菌等功能性添加剂提高消化率;保证清洁充足的饮水供应。

强化健康管理至关重要。建立科学的驱虫程序(建议育肥期至少驱虫2次);做好基础免疫,特别是圆环病毒疫苗的接种;实施严格的生物安全措施,控制疾病传播;定期健康检查,及时发现和处理病猪。

改善饲养环境能显著提高生产性能。控制合理的饲养密度(育肥猪建议0.8-1.2㎡/头);保持适宜的温度(育肥期最佳温度18-21℃)和湿度(60-70%);保证良好的通风换气;提供适当的照明(40-50lux,16小时/天);减少不必要的应激因素。

加强生产管理是长效保障。实施全进全出制,彻底清洁消毒圈舍;合理分群,保持群体均匀度;训练饲养员规范操作,固定饲喂时间和程序;建立完善的生产记录系统,分析生长数据,及时发现问题。

育肥猪消瘦问题往往是多因素共同作用的结果,养殖户需要系统排查,找出主要原因,采取综合措施。通过科学的饲养管理,完全可以将育肥猪的生长潜力充分发挥出来,获得理想的经济效益。值得注意的是,任何管理改变都应循序渐进,避免造成新的应激。持续学习和应用先进的养殖技术,是预防和解决此类问题的根本之道。

最新发布