整个行业都在探讨生猪养殖创新,楼房养殖,智能设备,母猪品种改良,营养优化等一系列解决方案被提出。但对于农场而言,创新方案虽好,执行起来却并不那么容易。比如,一个满负荷运转的规模猪场,对设备彻底进行升级改造很难,品种改良也需要很长的时间……那怎么办呢?猪场要如何发展?有哪些是可以着手开始进行的项目?

不妨使用第一性原理,回归本源来寻找方法。今天,让我们先从规模化猪场母猪胎次结构优化入手。

并不是所有的母猪都能带来效益

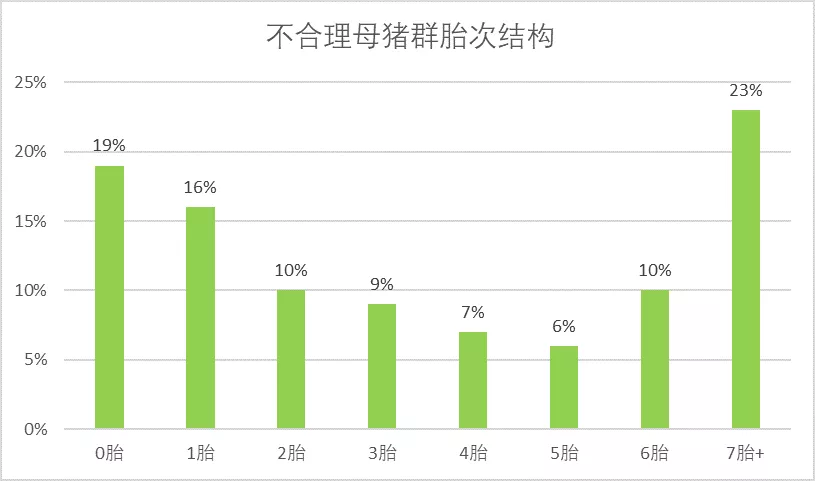

我们要先认清一个现实,虽然母猪在猪场生产中是第一生产力,然而并不是所有的母猪都能给我们带来效益。大量研究显示,母猪的生产性能自1-3胎逐渐递增,3-6胎达到顶峰,7胎以后逐渐下降。如下图显示的猪群结构,7胎以上的老龄母猪占23%,这将导致猪群难产增多、死胎增加、分娩率降低、繁殖障碍增多等问题,严重影响生产效益。

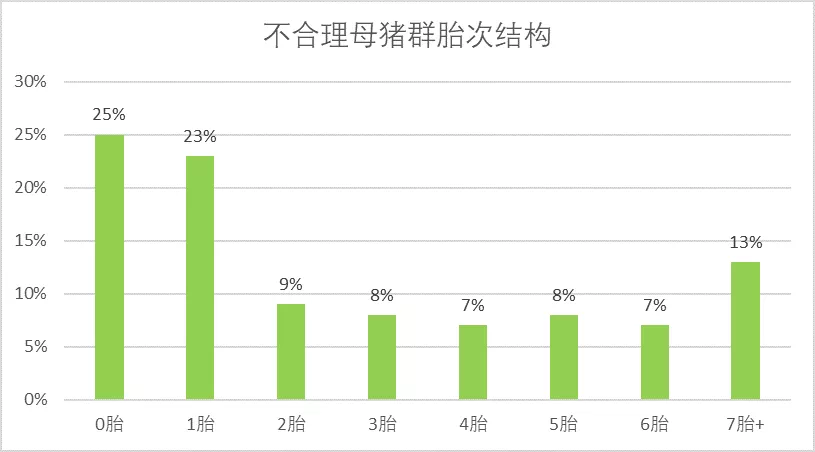

低胎次猪群比例过大会带来什么

由于低胎次的母猪免疫水平较低,当免疫水平相对稳定的3-6胎的母猪所占的比例过低,会使得整个猪群的免疫水平降低,容易受到病毒的侵害,例如,当猪场母猪全群都是1-2胎母猪时,冬季更容易发生流行性腹泻,仅此原因就可能会显著减少PSY。

后备母猪需合理规划和培育

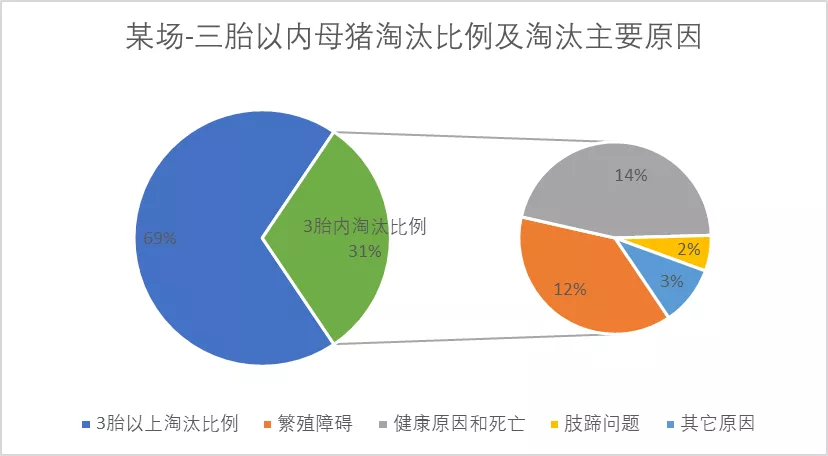

由于后备母猪没有被提前合理规划和培育,很多情况在参配时后备猪尚未培育好,使得二胎综合征问题严重,导致猪场中3胎内母猪的淘汰率增多,而3胎内淘汰的母猪还没有完全折旧完,造成固定资产损失,甚至还不够培育的成本。

需建立明确的母猪淘汰机制

低能效母猪淘汰标准不够明确,使得母猪淘汰不够坚决,一方面是低产能母猪,例如产总仔数,断奶数,泌乳力,断奶后发情间隔等指标远低于平均水平的母猪;另一方面,存在健康问题的母猪,例如严重肢蹄病,采食不佳,习惯性流产,子宫炎,乳房炎,连续两次空胎等。在规模猪场中,这些母猪在猪群中长期存在,隐蔽性很强,如果没有明确的淘汰机制,将会拉低整体的生产成绩。

如何优化规模猪场母猪胎次结构

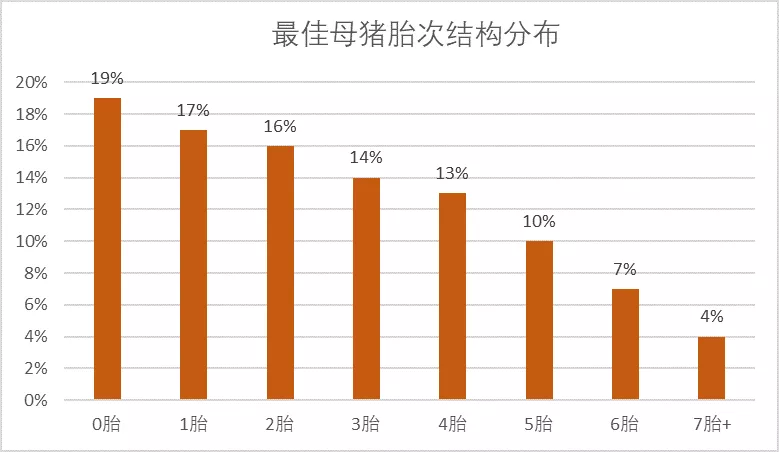

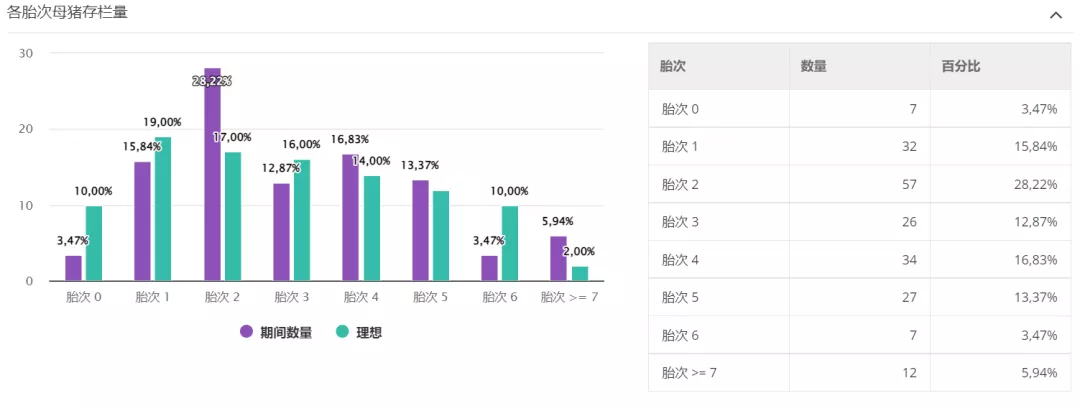

首先我们要知道规模猪场最优的猪群结构是什么。通过大量数据分析及专业养猪人的大量实践经验,能够持续、高效生产的理想母猪群胎次分布有这样一个行业共识,如下图:

其次,猪场还应做到如下几点:

建立明确的淘汰标准和流程

建立清晰的后备母猪选育目标,“一是要提前规划好数量,二是要有明确的选育标准和流程”

定期监控猪场母猪群的胎次结构,根据具体情况做出相应的调整

下图截取自嘉吉最新的猪场管理软件Agriness S4。此软件有一项很重要的功能,它可以实时查看目前猪场的猪群结构,并提供现有猪群结构和理想的猪群结构的对比图,让生产者能够对目前猪群结构的问题有明确的认识,以便及时做出生产调整。

备注:因为不同软件对于0胎母猪的解释不同,显示会有差异,

需要管理者根据实际情况做出调整。

最新发布