在全球养猪业中,PRRS(猪繁殖与呼吸综合征)的影响不容忽视。虽然不同国家的养猪业在管理模式上有所差异,但整体来看,美国与巴西的养猪业在多个方面存在相似性,包括种猪遗传、疫苗接种、抗生素使用、消毒剂管理、玉米-豆粕日粮、脱肛问题,以及种猪选育目标和生产指标的衡量方式等。

然而,在母猪死亡率这一关键指标上,两国之间的差异却十分显著。

2024年的数据显示,美国养猪业的母猪死亡率高达16%,是巴西的两倍。虽然PRRS是导致高死亡率的重要因素,但仍有大量母猪的死亡原因被归类为“未知/其他”。这些死亡案例中,许多其实是可以预防的。

01 母猪高死亡率的连锁反应

母猪死亡率的上升,不仅仅是数字上的增长,更会导致母猪群胎次结构的变化。

研究发现,高死亡率的猪场通常表现为母猪胎次分布的两极化——低胎次母猪和高胎次母猪的比例上升,而生产效率最高的P3-P5(3-5胎次)母猪占比下降。这会带来一系列负面影响,包括:

母猪群的整体生产力下降

断奶仔猪免疫力降低

整个猪场的生产效率下降

一项基于623个猪场的研究分析了三种不同的胎次结构模式,结果表明,P3-P5胎次母猪占比高的猪场生产效率更优。

图1:不同胎次结构下,P3-P5母猪比例及母猪年均断奶仔猪数量(数据来源:Sanz-Fernández et al., 2024)

02 现实案例对比:高vs.低母猪死亡率

通过数据对比,可以更直观地看到高死亡率猪场与低死亡率猪场之间的区别。

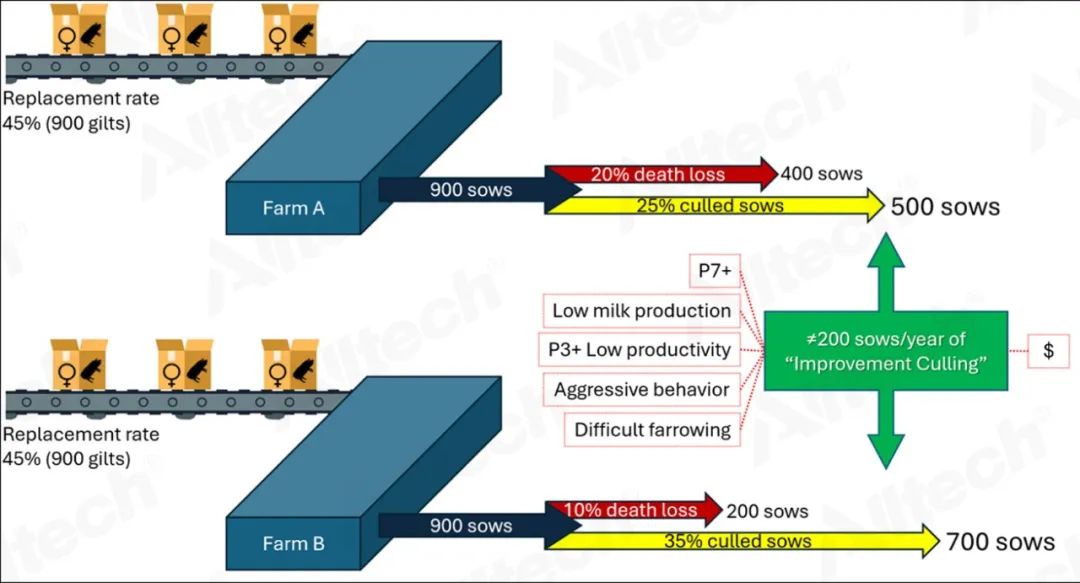

以两个存栏2,000头母猪的猪场为例,假设两者的年更换率均为45%(见图2):

猪场A:母猪死亡率20%(即每年有400头母猪死亡)。为了维持存栏量,该猪场每年需要引进900头后备母猪,同时淘汰500头母猪。

猪场B:母猪死亡率10%(即每年200头母猪死亡)。由于死亡率较低,该猪场每年可以淘汰700头低效母猪,从而优化整体群体质量。

图2:两个2,000头母猪猪场在不同母猪死亡率下的对比

除了存活率的差异,这里还有一个更重要的问题——主动淘汰 vs. 被动损失。

在猪场B,管理者可以主动决定淘汰哪些母猪,通常是因为年龄增长、生产性能下降或行为问题。这些母猪还能带来一定的经济回报。

相比之下,在猪场A,每年额外死亡的200头母猪意味着:

它们未能正常淘汰,而是突然死亡,对生产计划带来更大的不确定性。

部分母猪可能死于妊娠或哺乳期,不仅损失母猪,还可能影响胎仔存活。

完全没有任何残值,甚至还需额外投入人力和成本来处理尸体。

从长期来看,猪场B每年都比猪场A在母猪管理方面更优化10%,这一优势会随着时间积累,逐步拉开生产效率的差距。

03 母猪高死亡率的隐藏问题:员工心理压力

母猪高死亡率不仅影响生产,还可能对员工的心理状态产生负面影响。

在高死亡率的猪场,员工不仅要应对大量母猪死亡,还需要执行安乐死,并频繁处理尸体搬运等工作。这种高强度的情绪负担容易导致人员倦怠、士气低落,甚至影响员工的长期稳定性。

如果新员工被告知:“每年大约有20%的母猪死亡或被安乐死,同时约20%的活产仔猪无法断奶。”这样的现实无疑会增加他们的心理压力,并影响对工作的认可度。

04 降低母猪死亡率的管理策略

在猪场管理中,简单地向员工强调“我们的母猪死亡率是17%,必须降低!”可能无法引起足够的重视。

但如果转换思路,例如在存栏1,100头母猪的猪场中,将目标设定为每周死亡母猪控制在2头以内,并将其与奖金激励机制挂钩,员工的行动积极性会更高。

关键管理策略包括:

聚焦核心任务:将精力集中在真正影响母猪死亡率的关键环节,减少低效工作。

数据可视化:让员工清晰了解每周、每月的死亡率趋势,而不是仅在年度报告中回顾过去的数据。

团队激励机制:制定奖金或绩效奖励,鼓励员工主动改善母猪健康管理。

建立长期管理文化:将降低母猪死亡率融入猪场日常管理,而不是仅作为短期目标。

通过系统性的管理优化,不仅可以降低可预防的母猪死亡率,还能够减少连锁反应,降低隐形成本,提高整体生产效率。

最新发布