随着养猪业向大规模、集约化方向发展,群体性疾病的传播对猪健康和经济效益构成重大威胁。理解疾病传播动力学和制定有效的规模化防控策略,不仅能减少疫情损失,还能保障食品安全和畜牧养殖者生计。

本文将探讨猪群体性疾病的传播机制及大规模防控策略,并提供数据支持。

01 猪群体性疾病的概念与特征

猪群体性疾病(Swine Population Diseases)是指在一定规模的猪群中,因病原体传播、环境压力或管理漏洞等因素,导致疾病快速扩散并形成群体性感染的现象。其核心特征包括:

1. 传播速度快:病原体通过直接接触、空气或污染物传播,高密度养殖环境下可在数日内感染整群。

2. 混合感染普遍:常见多病原体(如支原体+蓝耳病毒+圆环病毒)协同作用,导致临床症状复杂化。

3. 经济损失显著:据安徽省农业科学院研究,群体性疾病暴发可使育肥期延长15天以上,每头猪成本增加80元。

02 群体性疾病的核心成因

一、病原体数量与毒力的动态变化

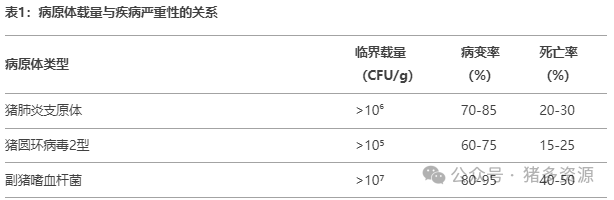

1、病原体数量与疾病严重性呈正相关(表1)。

例如,猪肺炎支原体(M. hyopneumoniae)的感染剂量与肺部病变面积显著相关。实验显示,当每克肺组织中支原体载量>10⁶ CFU时,病变面积达70%以上,死亡率升至30%。

数据来源:猪病诊断与控制技术规范(2024)

2、群体规模临界点

不同规模场的病原体峰值对比

数据来源:2024年《Veterinary Research》猪舍微生物组研究

3、不同状态下猪只的传播贡献度

二、群体规模扩大的连锁效应

1、养殖密度与传播风险:

研究表明,当育肥猪密度>1头/0.5 m²时,呼吸道疾病发病率较标准密度(1头/0.8 m²)提高2.5倍。高密度环境下,飞沫传播效率提升,病原体可通过单次喷嚏扩散至3米范围内。

密度阈值效应:

当养殖密度突破1.2㎡/头时,呼吸道疾病发生率呈指数增长R0值 从1.3升至2.8)

每增加0.1头/㎡密度,粪源性传染病传播速度提升18%

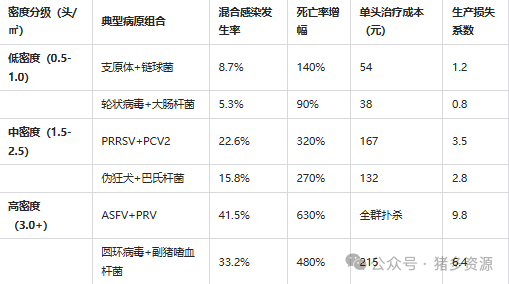

2、混合感染概率上升:

规模化猪场中,多病原混合感染率高达65%,而散养户仅为20%。例如,支原体肺炎常与蓝耳病协同,导致免疫抑制,进一步加剧继发细菌感染。

养殖密度与混合感染关联参数表

三、环境与管理因素

温湿度波动:秋季昼夜温差>10℃时,猪群呼吸道疾病发病率增加40%。

通风不良与有害气体:氨气浓度>20 ppm时,呼吸道黏膜损伤率提升50%,病原体入侵概率显著增加。

03 群体性疾病难以控制的关键因素

一、病原体进化与耐药性

变异加速:猪瘟病毒(CSFV)近年出现多个亚型,传统疫苗保护率从90%下降至60%。

耐药性蔓延:泰妙菌素对支原体的耐药率从2015年的15%升至2024年的45%。

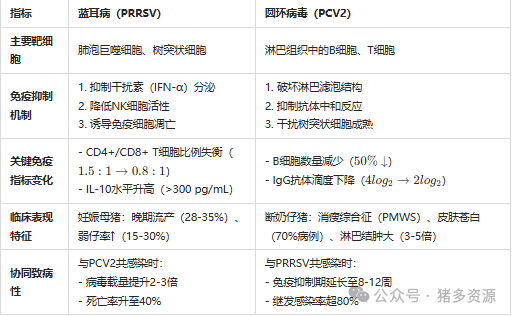

二、免疫抑制与群体免疫力失衡

免疫抑制病的影响:蓝耳病(PRRS)感染猪群的疫苗应答率降低60%,圆环病毒(PCV2)感染可破坏T淋巴细胞功能。

群体免疫阈值失效:当猪群疫苗接种覆盖率<80%时,病原体传播链难以阻断,易形成持续性感染。

蓝耳病与圆环病毒免疫抑制机制

三、生物安全漏洞与人为因素

引种风险:30%的群体性疾病暴发源自引种带入病原体,隔离期不足60天的猪场发病风险提高3倍。

消毒不彻底:仅采用常规喷雾消毒的猪场,病原体残留量较全进全出+高温熏蒸模式高4倍。

04 防控策略与经济效益分析

一、环境与密度优化

1、不同养殖密度下的疾病发生率对比

2、经济效益平衡点:

最佳密度区间:1.2-1.4㎡/头(疾病损失与养殖收益的拐点)

密度超过1.0㎡/头时,每降低0.1㎡:

日增重下降50g

药费成本增加¥2.3/头/月

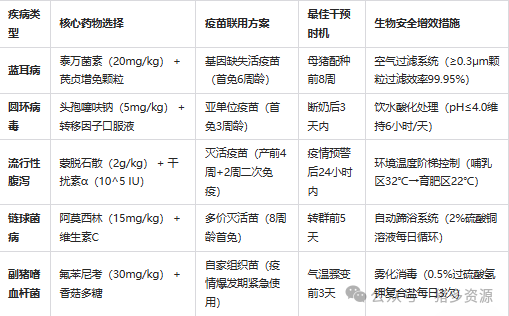

二、精准用药与疫苗联合方案

抗生素轮换:每季度更换药物种类可降低耐药率20%。

疫苗增效策略:母猪产前接种支原体灭活苗+仔猪7日龄免疫弱毒苗,保护率提升至85%。

三、智能化管理工具的应用

1、风险等级对应措施

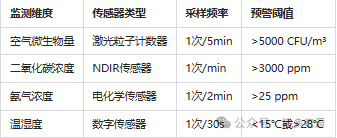

2、生物安全智能网关参数

05 未来挑战与研究方向

1. 病原体快速检测技术:开发便携式PCR设备,实现30分钟内确诊混合感染。

2. 抗病育种:通过基因编辑技术培育支原体抗性猪种,降低群体易感性。

3. 生态养殖模式:推广多点式生产体系,将种猪、保育猪分场饲养,减少交叉感染风险。

最新发布