您是怎么进入行业的?为什么说自己是“非典型博士”呢?

张博士:

1997年夏天香港回归,大学并轨,我考入沈农。犹记得录取通知书上一行大字“欢迎你,未来的农业科学家”-----没有兴奋,只感觉荒诞。被动选择与年少执拗奠定了四年的颓废基调,当时的标签“逃课先锋”、“挂科达人”、“摇滚青年”、“足球狂热分子”.....不堪回首。后来读研、读博算是报了冷门,以至于同学纷纷贺电:成功浪费祖国教育资源。现在回想起来,求学的动力大概一半来自对推销饲料的逃避,一半来自对校园足球的热爱。

十年三校、弹指一挥,大把光阴都留在了球场和试验室,球技没啥长进,试验勉勉强强,但对科研之路的艰辛寂寞早已望而却步。于是开启企业生涯,“一入江湖岁月催”,转眼已是十三年,与多数营养专业的同学有所不同,我有大半时间混迹于动保公司,也因此有幸接触到很多优秀的兽医,与兽医们跑的多、聊的多了,也渐渐影响了我对营养的一些看法。

是什么契机让你对免疫学产生兴趣的呢?

张博士:对免疫的最初兴趣大概在2002年,有次问东农球队的一位兽医同学:给我讲讲免疫都学啥?然后那哥们拿出免疫教材,给我讲了半天CD4、CD8、MHC......云里雾里,不知所谓,以至于后来和他踢球都压力山大 。

再次对免疫产生兴趣,甚至欲罢不能,需要感谢一个特殊的酶制剂产品。最初接触,我很自然的用消化酶的逻辑去理解和尝试,但感觉好似段誉的六脉神剑,总不得要领。此后在硕腾、诺伟司,有机会接触到很多优秀的兽医和营养专家,我开始尝试跳出营养的范畴去理解肠道问题。

到2018年,偶然机会看了一部癌症记录片《万疾之王》-----发现原来癌症与免疫识别息息相关,当带着兴趣重温「甘露聚糖与肠道免疫识别」的试验和机理研究,突然有所领悟,再回头看这个产品,颇有一种“众里寻她千百度,蓦然回首灯火阑珊处”的感觉。所以我认为,一个好的产品,不只是解决问题,也可以启发学习兴趣,甚至推开一扇不一样的门,改变思考问题的方式(就像基因表达一样)。

营养与免疫之间的关系?

张博士:

营养与免疫属于交叉学科,交叉学科是个有意思的大话题,既然大话题,我们索性就聊点更大的吧!在我看来,自然科学史上最牛的交叉学科探索者当属后来因为“虐猫”而千古留名的奥地利物理学家:埃尔温·薛定谔,他有一本书《生命是什么?——活细胞的物理观》,主要提出两个观点:

1)遗传密码依赖大分子物质基础(基因),其传递和突变遵循物理定律;

2)“生命以负熵为食“,即热力学第二定律主导生命过程。

前者启发了沃森与克里克发现DNA双螺旋结构,奠定了分子遗传学和后来的结构生物学;后者则堪称整个生命科学的理论根基。

薛定谔提到的「熵」可简单理解为系统的混乱程度,或者说是无序程度-----系统越无序,熵值就越大;系统越有序,熵值就越小。即生命是一个逆流而上的过程,需要通过做功(代谢耗能)来维持大分子的有序性,以克服小分子和原子的无序性。

也可以更通俗的理解「熵」这个概念,比如房间不整理,只会越来越乱;人如果贪吃不运动,惰性的脂肪越来越多,功能性的肌肉只会越来越少;企业和社会如果缺乏管理和秩序,只会越来越臃肿和低效。可见任何组织对抗“熵增”的两大要素:智能化的体系和不断做功。

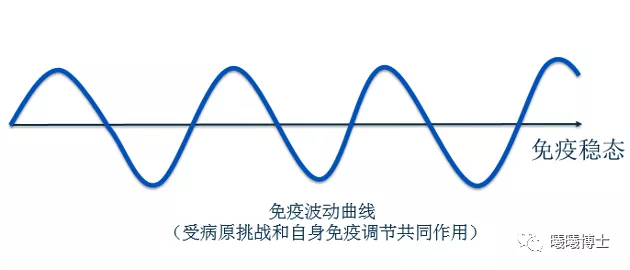

理解生命的有序性和智能化,有助于我们更好的理解免疫系统,它最主要的有序性体现在「双向反馈机制」。不同于营养过程更倾向于单方向性(比如我们总是追求更好的消化率,更高的吸收率),免疫并非越强越好,生物体具有自主的双向调节机制(如经典的促炎和抑炎反应) --- 免疫太弱机体会感染,免疫过强一样会生病,而且消耗营养(比如各种过敏、风湿性关节炎、红斑狼疮等等,不胜枚举)。

从这个角度来说,免疫要比营养好玩许多 。

另一方面,生命处在不断演化中,免疫系统的智能化只是相对,并非完美。免疫识别有时会不准确(比如豆粕β-甘露聚糖会被免疫细胞识别),有时会突然踩刹车(比如癌细胞通过刹车蛋白骗过免疫细胞)或者忘了踩刹车(如各种过敏反应),这就引出免疫调节之外的另一个领域----免疫干预。人类药物中目前市值最高的几类药物都属于免疫干预类,包括辉瑞最新的新冠病毒mRNA疫苗也属于广义的免疫干预。

回到我们行业,在我看来 --- 营养的目的在于蛋白转化,效率越高越好,免疫则不然,它受外界环境和自身免疫调节双重影响,小心翼翼的维持免疫稳态。

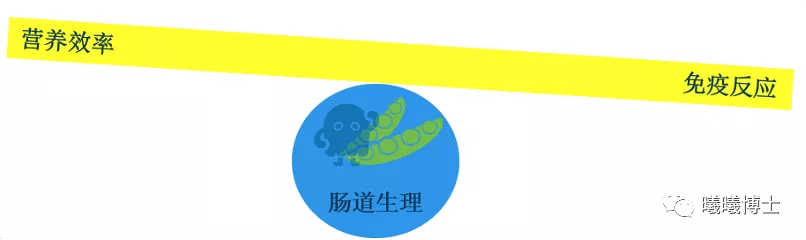

营养的重点在于建设:让配合饲料中定性且定量的营养物质通过消化道进入体内,来合成蛋白产品;免疫的重点在于防御:通过物理屏障、固有免疫和适应性免疫三道防线来抵挡外物入侵。而两者交叉的生理基础主要在肠道。营养和免疫通常是相互正向促进的,但有些情况,建设和防御也可能出现矛盾,过度建设可能削弱防御,过度防御也可能影响建设。

理想的动物生产需要营养与免疫的平衡

如何看待营养师今天面临的挑战?

张博士:

今天的营养师的工作越来越难啦,因为大家都已做到了90分,要从90分提高到95分是不容易的。

记得我读大学时,饲料配方课程是从十字相乘讲到Excel应用,后来工作从“资源配方师”到Brill软件,配方师的工具越来越强大,数据库也越来越精准,加上不断进步的饲料加工技术,饲料产品之间的竞争已经远远超出了最初“配方”的范畴,而是系统、流程、资本和经营理念的全方位竞争。

影响饲料表现的动态两端

如果回归到营养工作本身,我认为工作的难点大概在于对动态两端的把控:原料的变化和动物的变化。

大多数配方师更关注前者,这非常正常,原料的价格变动和品质变化永远是游戏的核心部分。但如果从兽医的角度看,动物状态也绝不应被忽视,如果没有健全的消化道、呼吸道,再好的饲料也表达不出好效果。很多时候,配方师并非不清楚动物状态的重要性,问题通常在于:其一很难影响养殖现场管理,其二不清楚哪些养殖现场问题可以在饲料层面来管理。

通过饲料层面来管理现场养殖问题,举些例子?

张博士:

其实饲料层面解决现场问题,最典型的案例就是促生长抗生素(AGP)的应用 --- 当养殖环境差、微生物载量高时,使用AGP就可以降低微生物载量或针对性抑制有害菌(如梭菌)来改进肠道健康,从而让饲料更稳定。

但现在AGP禁用了,如何应对呢,这就需要有合理的思路和逻辑,找到主要矛盾,解决确定的问题。

肠道健全的四大影响因素

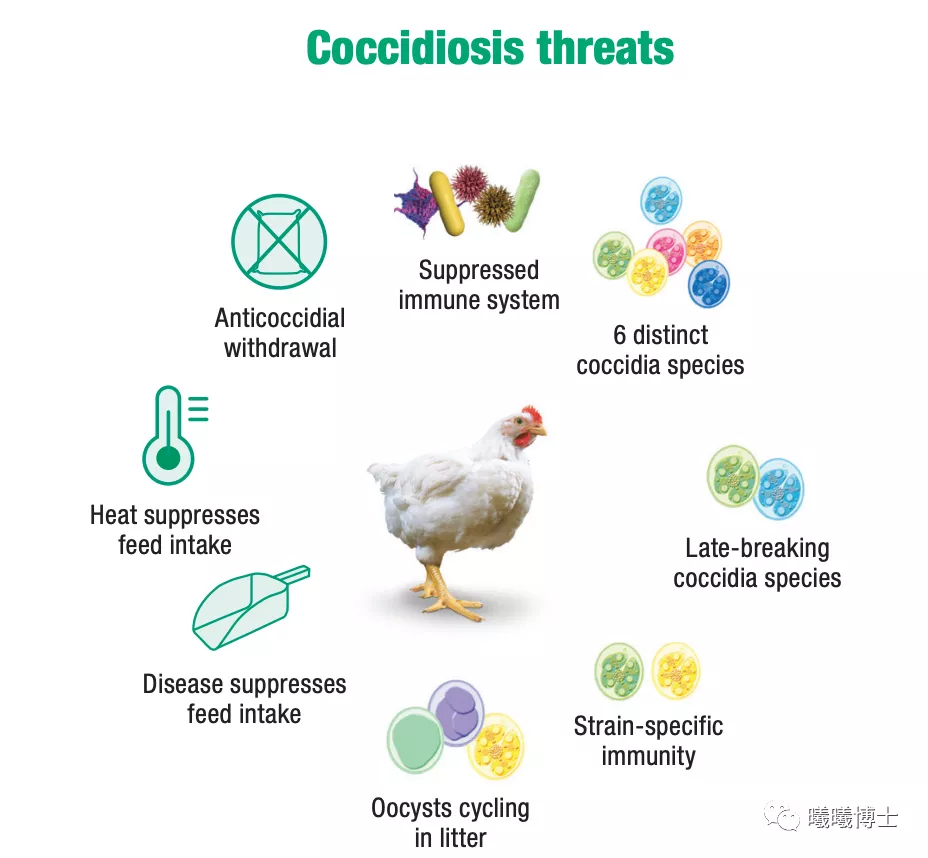

在我看来,如果生产肉鸡料,禁抗之后第一个想到的就应该是「离子载体球虫药」---- 为数不多的,饲料添加来管理现场问题的超级武器。对于球虫,配方师往往会陷入以下几种误区:

球虫是现场疾病,由兽医和现场来搞定;

见到血便才是球虫;

球虫药很贵,高挑战季节和易发病的中大鸡料才用。

鉴于球虫问题比较复杂,此处不展开聊,简单总结如下:

球虫破坏肠道,启动肠炎;

球虫最大的危害在于亚临床感染,看不到血便时,就偷走料比和增重;

球虫是潜伏在环境中的慢性病,系统管理,早期控制,对于养殖系统稳定极其重要。

饲料层面解决养殖问题的另一个例子就是甘露聚糖酶的应用,其实有效的甘露聚糖酶就是高效解决原料中,特别是豆粕中β-甘露聚糖导致的肠道炎症问题,而且这些肠道问题在养殖现场都有具体表现(稀便、黏便、糊肛等等),肠道好了,饲料和养殖自然效率就高了。因为饲料中总要用到豆粕,所以它也和离子载体球虫药一样,是帮助配方师解决养殖层面的普遍问题,而且降低炎症所节约的能量价值放在原料价格飞涨的今天,更加意义重大。

球虫的危害

研究和实际应用的差距?

Xixi: 肉鸡上已有很多研究通过球虫攻毒模型来探讨亚临床感染状态下的营养影响, 您觉得这些研究和实际应用层面,是不是还是有差距,差距在哪里?

张博士:

球虫作为攻毒模型的原因:其一是养殖中普遍存在,且危害巨大;其二是相对可控。

球虫实际上是在肠道上皮形成物理创伤,破坏结构健全从而导致一系列肠道炎症。理想的状况是创伤可控、动物反应一致,但深入了解球虫你会发现,引入的球虫问题往往比我们的设想要复杂很多 ---

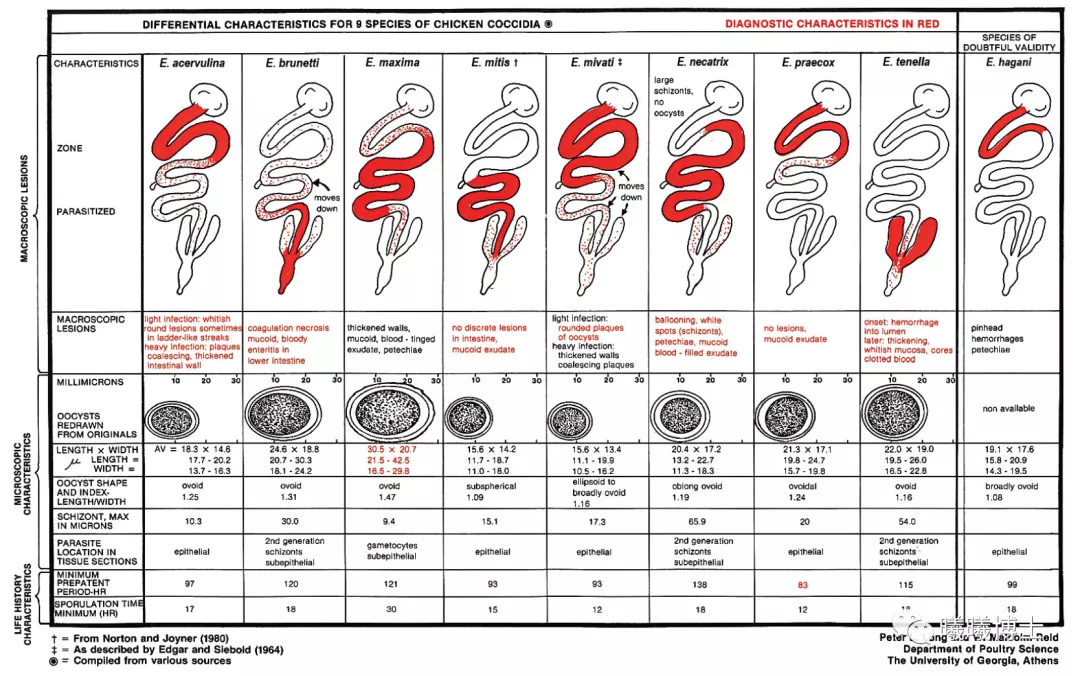

1)常见的球虫至少3-4种,寄生部位包括十二指肠、空肠和盲肠;

2)不同虫株的毒力不同,动物个体对球虫攻毒的反应也有差异;

如果要求攻毒的卵囊数量一致,则只能逐只灌服,如果试验超过一个周期,则又涉及环境条件对卵囊循环的影响,进一步放大差异。

所以,同一试验设计,不同试验条件的攻虫试验得到的结果可能差异很大;相同虫株(最好同时间逐只灌服卵囊)、相同试验条件(最好不超过一个繁殖周期)得出的结果可能较具可比性,而且球虫种类和毒力也需要前提摸索来确定,特别是容易造成死淘的盲肠球虫,需要慎重筛选和控制,以防死淘或临床爆发带来的差异过大。

营养免疫学的研究,从实验设计到数据解读,还存在哪些误区?

张博士:

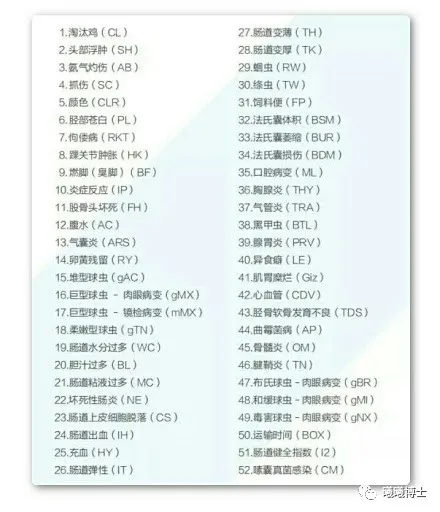

营养免疫类试验的设计和操作具有先天的难度---攻毒往往会造成群体均匀度变差,而平衡均匀度需要大样本,但逐只攻毒又很难扩大样本数量。通常个人倾向于两种试验方式:一种是小规模、阶段性、可控性强,重点监控过程指标(如礼蓝HTSi监控和肠道形态学评分);另一种则是大群体生产性试验,靠大样本数量来平衡系统误差,具有生产意义,但科研意义有限。

不同种类球虫感染部位:https://pigeonracingwebshop.com/content/literature/diseases/parasites/coccidia/Resistance_to_anticoccidial_drugs_open.pdf

HTSi系统病变指标(来源:Elanco2019年家禽健康追踪系统中国数据报告)

对营养师的学习建议

张博士:

我所理解的「配方师」和「营养师」不一样 --- 配方师如同医疗体系中的外科医生,执刀虽辛苦,优势是有很多实践和了解现场反馈的机会,经过跟踪病例,反复调整,积累经验便可以把这个技术活做的熟能生巧。

但外科手术不是医学的全部,手术操作离不开基础理论、内科分析和检验报告;后者就更多是「营养师」的范畴。配方师也不应唯经验论,把技术活做的更符合科学逻辑才能更好的应对越来越激烈的竞争,在不确定性中抓住确定性。

除了营养专业理论外,个人建议学有余力者可以温故生理学,探索免疫学和微生态学等方向,这些学科对于工作和生活都很有帮助。这是学什么。

学什么很重要,动机和方式更重要。回想我的大学课程琳琅满目,但内容大都机械、枯燥,往往补考之后便忘得一干二净。被动学习永远比不上主动求知,而好奇心是求知的第一动力(“像曦曦博士一样总是保持些孩子气是多么难能可贵啊“ )。有了好奇心就可能提出有价值的问题,然后才会有目的寻找答案。

至于在信息爆炸的海洋中如何筛选,各位可以转战万博士有关学霸养成的大作。

对“后浪”有什么建议?

张博士:

2020年“后浪”这个词很奔涌,我们团队也增加了几朵刚刚毕业的”后浪”,让人耳目一新。对于一个组织或社会,后浪就是“熵增定律”中的外力做功,未来的逆流而上依赖于“后浪”的成长。

我给“后浪”的建议很简单:建立自己的ID。此处的ID指个人非常喜欢的两个单词 --- Integrity & Diversity。(尽管曾经含恨挂科,但我始终认为英语是个好东西,不只有助于开拓视野,一些表达方式也很高效,比如简单的首字母缩写。)

Integrity是礼蓝动保的一个关键词,描述肠道我们使用Integrity---肠道健全, 强调肠道的结构完整,菌群平衡和功能完善;在企业文化中我们也使用Integrity---强调为人正直诚实。在我看来个人成长存在各种可能性,但不论环境如何变化,发展如何曲折,正直诚实始终应该是一个前提。

Diversity是我在诺伟司负责NGS奖学金项目时最喜欢和后浪们提到的词汇,年轻意为着可能性,接触和接纳多元化的环境刺激有助于激活内在的兴趣或天赋,从而找到方向或自我成长。Enjoy Diversity 也是我个人所欣赏的一种生活态度,就如同稳定的肠道菌群总是在Diversity中保持Integrity,个人成长也应该在Integrity的前提下,享受Diversity。

最新发布