母猪批次化管理如何实现降本增效?哺乳期21天还是28天?产房周转为何总卡壳?本文深度解析5大主流模式,从繁殖周期公式到全进全出实战,助你找到符合自身猪场的最优解!

一、核心概念

1. 繁殖周期:母猪两次分娩间隔时间,包括哺乳期(21-28天)、断奶到配种间隔(5-7天)及妊娠期(114天),总计140-149天。哺乳期是唯一可调整部分,决定繁殖周期长短。

2. 批次间隔:相邻批次配种或分娩的时间间隔,需满足公式:繁殖周期=批次间隔×批次总数。设计时需确保乘积在140-149天范围内。

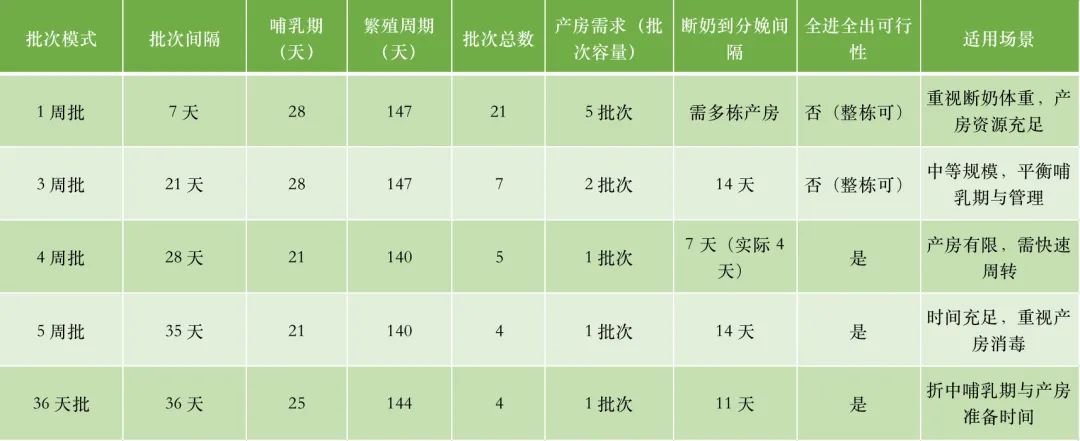

二、常见批次模式对比

三、关键结论

1. 全进全出可行性:4周批、5周批、36天批可实现单栋产房全进全出;而1周批、3周批需多批次共存,仅能实现整栋全进全出。

2. 哺乳期权衡:

长哺乳期(28天):提高断奶体重,适用于仔猪保育要求高的场景(如1周批、3周批)。

短哺乳期(21天):加快繁殖节奏,适合追求高效生产的猪场(如4周批、5周批)。

3. 批次选择依据:

产房资源:产房不足时选择单批次容量模式(如4周批)。

断奶体重需求:优先选择长哺乳期模式(如3周批)。

管理能力:产房准备时间紧张时,选择间隔较长的批次(如5周批、36天批)。

四、应用建议

中小型猪场:推荐5周批或36天批,平衡产房利用率和断奶体重。

大型猪场:若资源充足,可采用1周批或3周批以最大化断奶优势。

疾病防控优先:选择全进全出模式(如4周批),减少交叉感染风险。

母猪批次化生产管理的核心在于科学匹配“繁殖周期”与“批次间隔”。

无论是追求断奶体重的28天哺乳期模式,还是注重产房周转的21天短周期方案,关键在于根据猪场规模、硬件条件和管理能力,选择可实现“全进全出”的最优解。技术为根,数据为尺,精准设计才能实现效益最大化!(来源:小猪倌)

最新发布