如果说目前我国母猪死亡最大的原因,毫无疑问是非洲猪瘟。非瘟作为第一杀手,值得我们倍加小心和谨慎,但是非瘟也牵扯了大家太多的注意力,掩盖了不少猪场存在的问题。不谈非瘟,我国母猪死亡情况如何,死因是什么呢?集约化工厂化极高的美国猪场母猪死亡情况又怎么样呢?能不能给我们一些启发?

2018年对于我国猪业是极不平凡的一年,非瘟入侵对我们造成了极大的损失,也让这个行业变得越来越难以预测。2018-2023年间关于猪场母猪“非-非瘟”死亡分析甚少,多数文献还停留在那些没有非瘟的日子。排除非瘟死亡,母猪死亡率目标<5%,高于8%就必须采取严格措施进行干预了。

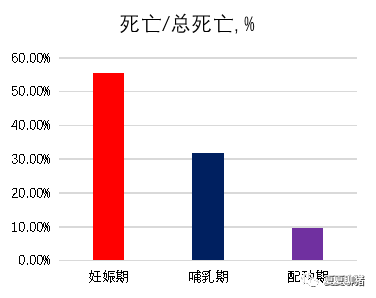

刘晓璐等(2019)回顾了2015-2017年间广西某规模厂的母猪死亡情况。2015-2017年间该猪场母猪(5500-6000头)年死亡率在3-4%。其中不同时期的死亡如下图。55%以上的母猪死亡发生在妊娠期,30%以上的死亡发生在哺乳期间。

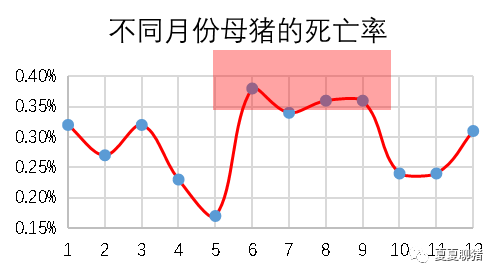

不同月份母猪的死亡情况如下图。由图可知,6-9月份母猪死亡率较高,这与气温有直接关系。

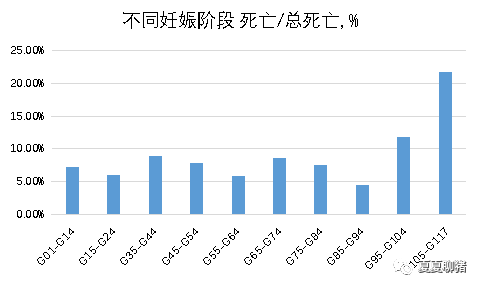

妊娠不同阶段母猪的死亡情况如下图所示。围产期前后母猪的死亡率最高,妊娠末期次之。这两个阶段是母猪最危险的阶段。

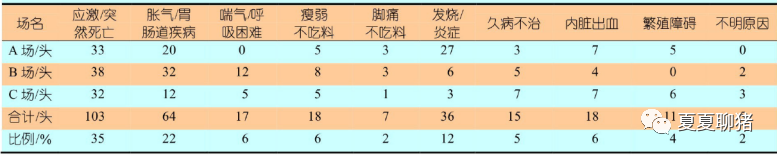

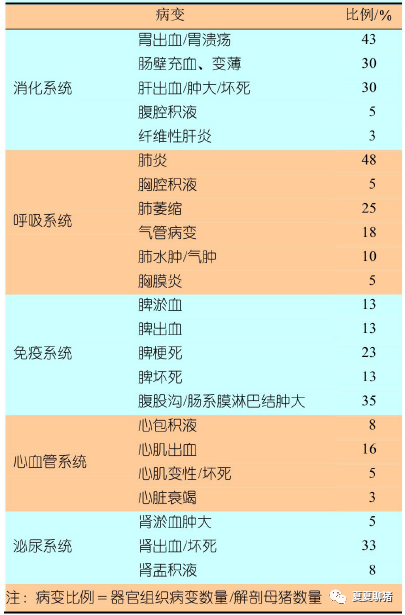

温志斌(2018)回顾了广西三个规模化猪场母猪死亡情况。根据死亡原因来看,猝死/应激排在首位,胃肠道疾病次之,之后分别是炎症、呼吸道疾病、内脏出血等。剖检病变分析来看,母猪主要的死因集中于消化系统疾病和呼吸系统疾病。

就不同胎次母猪的死亡情况,上述两篇文章研究并不一致。这与猪场的母猪胎龄结构有很大的关系。综合来看,死亡率最高的胎次阶段在1-2胎和>7胎。这是符合逻辑的,年轻母猪遭受应激、疾病、难产等的几率要高;而老胎龄母猪自身免疫力、健康度在逐渐下降。

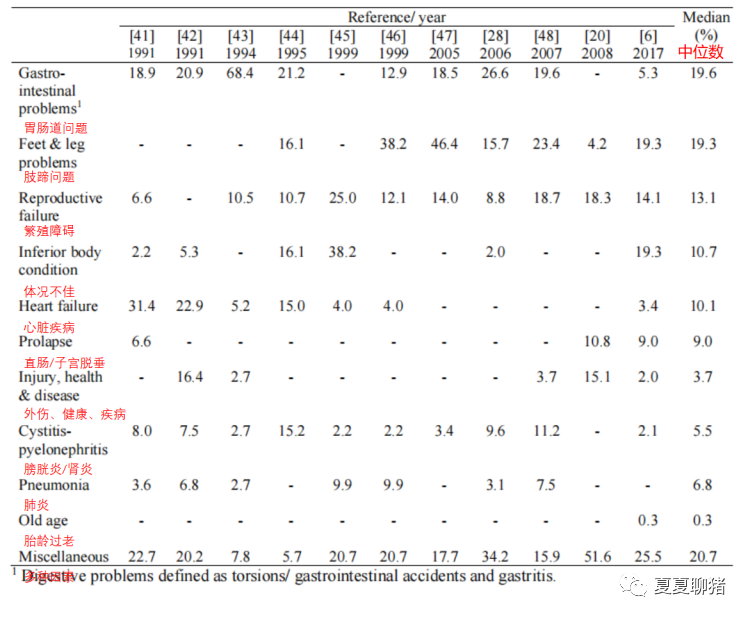

Supakorn等(2019)回顾了1991-2017年关于母猪死亡率的文献报道,并分析了母猪死因。如下图所示。母猪死因排在首位是胃肠道疾病和肢蹄问题,繁殖障碍、体况不佳、心脏问题、泌尿系统问题紧随其后。

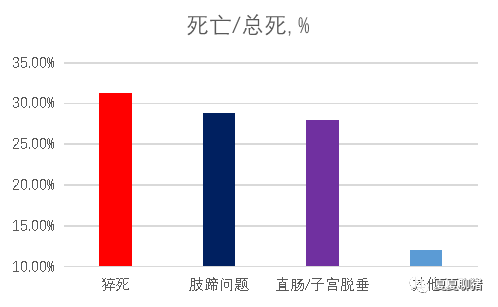

今年4月份即将发表在《Preventive Veterinary Medicine》上一篇文章回顾了2019年7月到2021年12月发生在美国中西部的母猪死亡率。如下图所示为该调查中的母猪的死亡情况。作者Paiva等分析了造成这些死亡的原因。蓝耳病PRRSv的流行与母猪的总死亡、猝死、跛行死亡相关;与限位栏相比,开放式猪舍母猪妊娠期间的总死亡和跛行造成的死亡率更高;妊娠后期不加料的猪场的跛行、直肠/子宫脱垂造成的母猪死亡更高;此外,塞内病毒Senecavirus阳性的猪场死亡总死亡与跛行死亡相关。

综合来看,这些研究可以给我们以下的启示:

妊娠末期、围产期、哺乳期是母猪死亡的高发期。在此阶段应该给予充分尊重母猪生理特点的适健营养干预和合理的饲喂程序;在巡查时,多花时间在这部分母猪上,有异常情况及时处理;

高温期间是母猪死亡的高发期,提前为热应激做好准备。往期文章有关于热应激早期信号和干预措施,请大家回看;

综合我国和美国的母猪死亡情况,排在前几位的分别是猝死、胃肠道疾病、呼吸道疾病、肢蹄问题、繁殖障碍、体况不佳。因此在营养配方设计和饲养管理中,需要更加偏重这几个方面关注。胃溃疡尤其是母猪死亡的重要因素,往期文章有关于胃溃疡的讨论,大家可以回看。当然,因疾病因素导致的死亡跟当地的疾病流行种类有关。因此我们需要根据当地疾病流行情况制定合理的免疫程序。

最新发布